アパレルマーケティングとは?データを活用した売上最大化の仕組みと成功のポイント

アパレルマーケティングとは?データを活用した売上最大化の仕組みと成功のポイント

現代のアパレル業界は、市場規模の停滞という大きな壁に直面しています。加えて、消費者の価値観はますます多様化し、かつてのように画一的な流行を追い求めるのではなく、自分らしさの表現やブランドの背景にあるストーリーを重視するようになりました。このような複雑な市場環境で、経験や勘だけに頼る従来の手法は通用しなくなりつつあります。 では、どうすればこの課題を乗り越え、顧客に選ばれ続けるブランドになれるのでしょうか。

その鍵を握るのが「データ活用」です。

本稿では、リテールDXとデータマーケティングの専門家の視点から、店舗・EC・SNSを横断したデータドリブンなマーケティングの考え方と、売上を最大化するための具体的な実践方法を分かりやすく解説します。

ただし、データを活用したマーケティングを実践しようとしても、

「組織の動き方」や「チーム内の当たり前」が整っていない状態では、施策が形骸化してしまうケースも少なくありません。

実際に、マーケティングが伸び悩んでいる企業の多くは、

施策以前に「PDCAが回らない組織構造」に課題を抱えています。

マーケティング成果を阻む“見落とされがちな組織課題”については、

以下の記事で非常に具体的に整理されています。

☞ マーケティングが停滞する原因は?施策改善の前に見直すべき組織の7つの落とし穴

1. なぜ今、アパレル業界で「データドリブン・マーケティング」が必須なのか?

この章では、アパレル業界を取り巻く環境変化を解説し、なぜ経験や勘(KKD)に頼る従来の手法から脱却し、データに基づいた意思決定へ移行する必要があるのかを論理的に説明します。

1-1. 市場の変化:モノ消費から「意味」を求めるコト消費へ

国内のアパレル市場規模は、2016年には9兆2,202億円となりました。これは前年比1.5%減で、2年連続の減少でした。また、2008年には9兆8,280億円と10兆円を下回っています。

近年、国内アパレル総小売市場規模は2020年に7兆5,158億円まで落ち込みましたが、2023年には8兆3,564億円となり、コロナ禍前の2019年の9兆円規模に向けて回復傾向にあります。このような市場の成熟期において、消費者の価値観は大きく変化しました。

単に商品を所有する喜び(モノ消費)から、その商品を通じて得られる体験や、ブランドが持つストーリーへの共感といった「意味」を重視する傾向(コト消費)へとシフトしているのです。

特に、これからの消費の中心となるZ世代には、以下のような特徴が見られます。

- 自分らしさの表現: 彼らにとってファッションは、単に流行を追うものではなく、自分自身の個性やアイデンティティを表現するための重要な手段です。この「失敗したくない」という心理は、骨格診断やパーソナルカラー診断といった、自分に似合うものを科学的に見つける「診断コンテンツ」への関心の高さにも繋がっています。

- 情報源の多様化: テレビや雑誌だけでなく、SNSを通じて多様な情報に触れています。そのため、画一的な流行に流されることなく、自分の「好き」を仲間と共有し、それが消費の大きなモチベーションとなっています。

- 共感と信頼性: ブランドの背景にあるストーリーや、サステナビリティ(持続可能性)といった社会的意義への共感を重視します。この傾向は、ブランドの成り立ちやサプライチェーンの透明性への関心にも及んでおり、商品そのものの魅力だけでなく、そのブランドを支持すること自体に「意味」を見出すのです。

1-2. 顧客行動の変化:チャネルを横断し、パーソナライズを求める消費者

スマートフォンの普及により、消費者の購買行動は実店舗とECサイトの垣根を越え、自由に行き来する「オムニチャネル化」が当たり前になりました。例えば、ECサイトで商品の在庫を調べてから店舗を訪れたり、店舗で試着した商品を後からECサイトで購入したりといった行動は、もはや日常的な光景です。

さらに、情報過多の時代において「買い物で失敗したくない」「自分にピッタリなものを選びたい」という心理が強まっています。その結果、前述の骨格診断やパーソナルカラー診断といったコンテンツへの関心が高まっています。これは、顧客が自分に最適化された(パーソナライズされた)購買体験を強く求めていることの明確な表れです。

1-3.「個」の顧客を理解することが、これからのアパレルマーケティングの出発点

ここまで見てきたように、市場と顧客行動の変化により、すべての人に同じメッセージを届ける画一的なマスマーケティングは効果を失いました。これからのアパレルマーケティングは、顧客一人ひとりの価値観や購買行動をデータに基づいて深く理解し、それぞれに合ったアプローチを行う「個客中心」の考え方が不可欠です。

では、顧客を深く理解するためには、具体的にどのようなデータをどう分析すれば良いのでしょうか。次の章で詳しく見ていきましょう。

2. 顧客理解を深めるデータ分析の基本

この章では、アパレルマーケティングにおいて活用できる具体的なデータと、基本的な顧客分析手法について、専門用語に簡単な補足を加えながら分かりやすく解説します。

2-1. 活用できる主なデータソース

アパレル企業が収集・活用できるデータは、主に以下の4つに分類されます。

- 店舗データ(POSデータなど): どの商品が、いつ、どの店舗で、いくらで売れたか、といった購買の「事実」が記録されたデータです。売れ筋商品や死に筋商品を把握する基本となります。

- ECサイトデータ: サイト内での顧客の閲覧履歴、カートへの投入、検索キーワード、購入履歴など、顧客の興味・関心や購買に至るまでの行動が分かるデータです。

- 顧客データ(CRMデータなど): 会員情報(年齢、性別、居住地など)や、店舗とECを横断した購入履歴データです。顧客の属性やリピート状況などを把握するために不可欠です。

- SNSデータ: ブランドの公式アカウントへの「いいね」やコメント、ハッシュタグ(#)付きの投稿数など、顧客のリアルな反応やエンゲージメント(関係性の深さ)を示すデータです。

2-2. 顧客をグループ分けする「RFM分析」

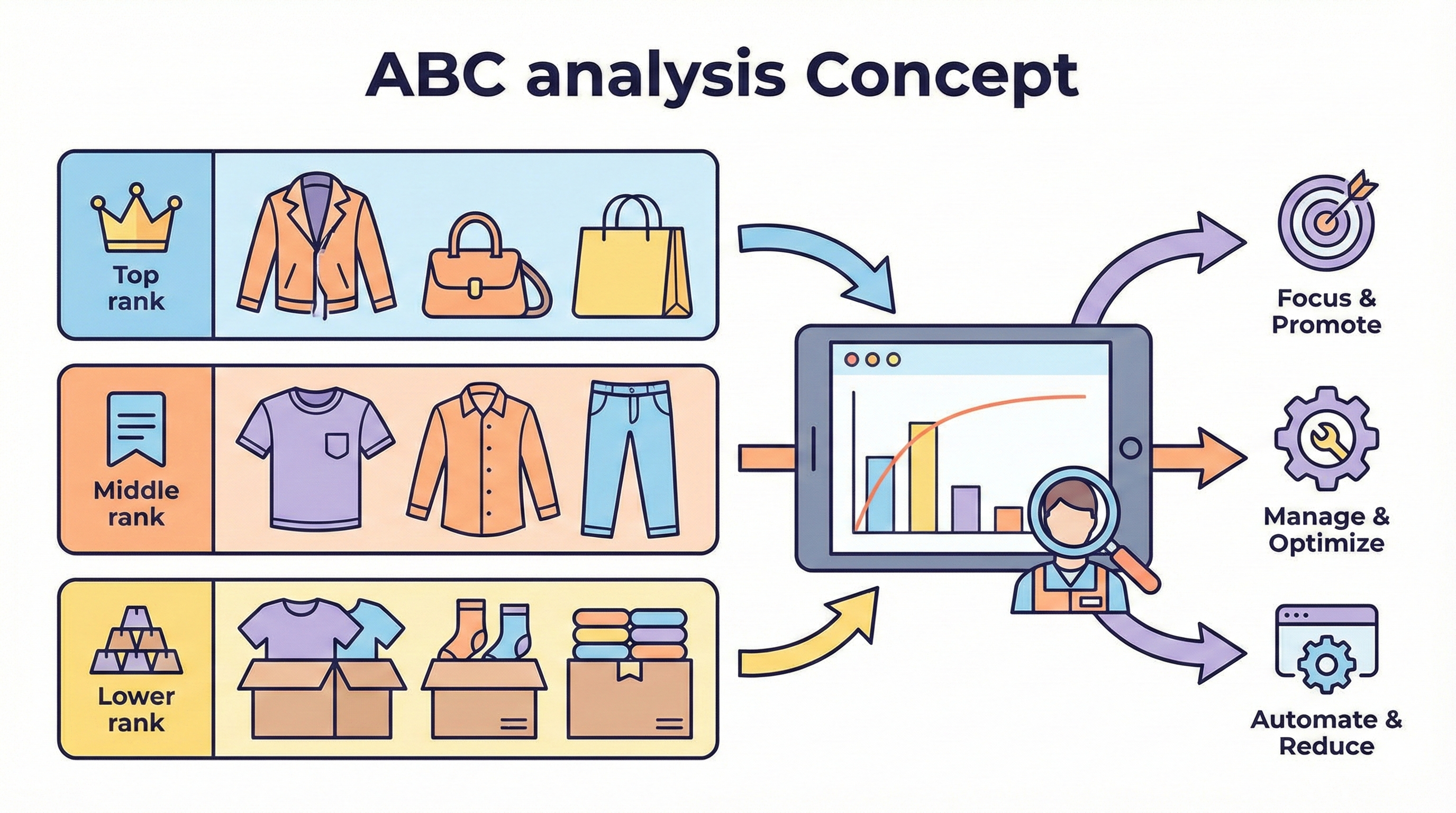

RFM分析は、顧客をその購買行動に基づいてグループ分け(セグメンテーション)するための代表的な手法です。以下の3つの指標を用いて顧客をランク付けします。

- Recency(最終購入日): 最近いつ購入したか

- Frequency(購入頻度): どれくらいの頻度で購入しているか

- Monetary(累計購入金額): これまでにいくら購入したか

この分析により、「頻繁に高額な購入をしてくれる優良顧客」や、「最近購入がなく、離反の可能性がある離反予備軍」といった顧客セグメントが可視化されます。これにより、セグメントごとに最適なアプローチ(例:優良顧客には限定セールの案内、離反予備軍には特別なクーポンを送付)を行うことが可能になります。これは単なる学術的な演習ではありません。リテンションマーケティング予算の配分を決める設計図そのものです。VIPイベントへの投資とカムバックキャンペーンへの投資のバランスは、このデータ分析の直接的な結果であるべきなのです。

RFM分析についてより詳しく知りたい方はこちらの記事で詳しく解説しておりますので、ご確認ください。

☞”RFM分析とは|小売・アパレル企業が顧客理解を深めるための基本指標と実務活用法”

2-3. 顧客の将来価値を測る「LTV(顧客生涯価値)」

LTV(Life Time Value)とは、「一人の顧客が取引期間中に企業にもたらす総利益」を示す指標です。日本語では「顧客生涯価値」と訳されます。

新規顧客の獲得コストが上昇し続ける現代において、既存顧客との関係を良好に維持し、長期的なファンになってもらうことの重要性は増すばかりです。LTVを最大化する視点を持つことは、目先の売上だけでなく、事業の安定的かつ持続的な成長を実現するために不可欠な考え方です。

--------------------------------------------------------------------------------

これらのデータ分析を正確に行うためには、店舗やECなど、チャネルごとに散在するデータを一元的に管理する仕組みが不可欠です。次の章では、その土台となるシステム基盤について解説します。

--------------------------------------------------------------------------------

こちらをご覧ください

3. データ活用の土台となるシステム基盤の重要性

この章では、データドリブンな販売戦略を実現するために不可欠な、情報システム基盤の考え方について解説します。

3-1. なぜ「データの一元管理」が必要なのか?

多くの企業では、店舗のPOSシステム、ECサイトのカートシステム、在庫管理システムなどがそれぞれ独立して(バラバラに)管理されています。このような状態では、以下のような問題が発生します。

- 店舗とECで顧客情報が紐づいていないため、同一人物の購買行動を追跡できない。

- チャネルごとの在庫状況がリアルタイムで把握できず、ECで在庫があるのに店舗では品切れ、といった販売機会の損失が起こる。

これでは、前章で述べたような正確な顧客分析や、オンラインとオフラインを連携させたオムニチャネル戦略を実行することは困難です。

3-2. 「販売・在庫・顧客」を統合する仕組み

上記の問題を解決するために、「販売管理」「在庫管理」「顧客管理」の情報を一元化する統合システムの導入が不可欠です。

この仕組みによって、どのチャネルで、誰が、何を、いつ購入したか、という情報を横断的に把握できるようになります。これにより、顧客分析の精度が飛躍的に向上し、データに基づいた的確な意思決定が可能になります。この統合された基盤こそが、後述するCRM(顧客関係管理)やOMO(Online Merges with Offline)戦略の前提となるのです。

3-3. データドリブン戦略を支えるシステム基盤の例

例えば、データドリブンな販売戦略を支える販売・在庫・顧客管理システム『CreativeVision.net(CV.NET)』 のような基盤は、以下のような機能を提供することで、店舗とECを横断したデータ活用を実現します。

- リアルタイムな在庫連携: 店舗とECサイト、倉庫間の様々な在庫移動、例えば

積送・即時移動などをシステム上で一元管理します。これにより、全チャネルの在庫状況をリアルタイムで最適化し、販売機会の損失を防ぎます。 - 顧客情報の一元化: 店舗の会員情報とECサイトの会員情報を統合します。これにより、一人の顧客がどのチャネルでどのような購買行動を取っているかを正確に分析できるようになります。

- 正確な売上実績の把握: 日々の売上データである

出荷売上入力などを正確に計上し、迅速な経営判断や精度の高い分析の基礎となるデータを提供します。

--------------------------------------------------------------------------------

強固なシステム基盤が整って初めて、具体的な販売戦略にデータを活かすことができます。次に、売上を最大化するための実践的な戦略を見ていきましょう。

--------------------------------------------------------------------------------

4.【実践編】売上を最大化する4つのデータ活用戦略

整備されたデータとシステム基盤を活用して、具体的にどのような販売戦略が実行できるのかを、4つの切り口で解説します。

4-1. 戦略①:需要予測に基づくMD(マーチャンダイジング)最適化

過去の販売データ(商品、色、サイズ別)や、気温などの外部データを組み合わせて分析することで、より精度の高い需要予測が可能になります。AI(人工知能)を活用すれば、さらにその精度を高めることができます。

これにより、アパレル業界の二大課題である「人気商品の欠品による機会損失」と「売れ残りによる過剰在庫」を同時に解決し、利益率を大幅に改善することが期待できます。ここでの成功は、粗利益率の向上に直結します。これは単なる業務改善ではなく、利益率が低いことで知られるこの業界において、財務の健全性を左右する根幹的なレバーなのです。

4-2. 戦略②:顧客セグメントに合わせたCRM施策

RFM分析などで細分化した顧客セグメントに対し、それぞれのニーズに合わせたパーソナライズされたアプローチを行うことで、顧客との関係性を深め、LTVを向上させることができます。

|

顧客セグメント |

施策アプローチの例 |

|

優良顧客 |

・限定イベントへの招待<br>・新商品の先行案内<br>・特別なクーポンの送付 |

|

離反予備軍顧客 |

・ご無沙汰している顧客向けのカムバッククーポン<br>・興味のありそうなカテゴリの新着情報を通知 |

|

新規顧客 |

・初回購入後のサンクスメール<br>・ブランドのこだわりや世界観を伝えるコンテンツを配信 |

4-3. 戦略③:オンラインとオフラインを繋ぐOMO(Online Merges with Offline)戦略

OMO戦略とは、ECサイト(オンライン)と実店舗(オフライン)の垣根をなくし、顧客にシームレスな購買体験を提供することです。データ活用による具体的なOMO施策は、すでに多くの先進企業で成果を上げています。

- ECと店舗の在庫連携(例:ユニクロ): 公式アプリで店舗の在庫状況をリアルタイムに確認できるようにし、「欲しいものが今すぐ手に入る」という顧客のニーズに応え、来店を促進しています。

- 顧客データを活用した店舗接客(例:ファンケル): 「ワンカスタマー戦略」を掲げ、オンラインとオフラインの顧客データを統合。販売員が顧客の過去の購入履歴や肌診断データを参照し、店舗で高度にパーソナライズされたカウンセリングを提供しています。

- デジタルと店舗体験の融合(例:NIKE): 旗艦店「House of Innovation」では、顧客がアプリを使って気になる商品のバーコードをスキャンし、試着室への取り置きをリクエストできます。スタッフが商品を準備してくれるため、顧客は手ぶらで買い物を続けられ、デジタルとフィジカルが融合した新しい体験が生まれています。

4-4. 戦略④:エンゲージメントを高めるSNSマーケティング

SNSは単なる情報発信ツールではなく、顧客との関係性を深め、売上に繋げるための戦略的なチャネルです。

投稿への反応(いいね、コメント数などのエンゲージメント率)を分析することで、顧客がどのような情報を求めているかを把握し、コンテンツの質を高めることができます。特に、販売員が個人アカウントで発信する「スタッフスタイリング」は、極めて強力な手法です。なぜなら、「店舗スタッフこそがお客さまに最も近い存在であり、そのリアルな日常の着こなしは、お客さまの信頼やエンゲージメント向上に貢献する」からです。これは単なるコンテンツフォーマットではありません。ブランドを人間味あふれるものにし、究極のマイクロインフルエンサーであるスタッフの影響力を最大化する戦略なのです。

--------------------------------------------------------------------------------

ここまで現在のデータ活用法を見てきましたが、最後に、AIの進化によって変わる未来のマーケティングにも触れておきましょう。

--------------------------------------------------------------------------------

5. アパレルマーケティングの未来:AIエージェント時代の到来

今後のマーケティング活動は、「AI」の進化によって劇的に変化することが予測されます。その核心は、人間に代わって買い物をする「買うAI」の出現です。

5-1. 人間に代わって買い物をする「買うAI」の思考プロセス

将来的には、消費者が自身の好みや条件をAIエージェントに指示し、商品リサーチから比較検討、購入までを自動で代行させる「買うAI」が普及します。

例えば、「30代男性、乾燥肌向けのベタつかない化粧水、予算5,000円」といった曖昧な指示に対し、AIは以下のような多段階の思考プロセスを実行します。

- キーワードに基づく広範な探索: 「30代 男性 化粧水 乾燥肌」などのキーワードでウェブ検索を開始。

- 多様な情報源からの候補収集: ブランド公式サイト、ECモール、レビューサイト、個人ブログなど、多様な情報源から候補を幅広くリストアップ。

- 明示的条件による候補絞り込み: 「予算5,000円以内」「アルコールフリー」といった明確な条件で候補をフィルタリング。

- 「使用感」に関する深掘り調査: 「ベタつかない」といった主観的な使用感について、レビューサイトや口コミを重点的に調査・分析。

- 最終評価と選定: 全ての情報を統合し、最適な商品を推薦、あるいは購入まで実行します。

5-2. これからはAIに評価されるための「AEO」が重要に

「買うAI」の普及は、マーケティングの最適化対象が人間からAIへとシフトすることを意味します。従来のSEO(検索エンジン最適化)に加え、AIエージェントに自社の商品を正しく認識・評価され、選んでもらうためのAEO(Agent Engine Optimization)という新しい概念が不可欠になります。

AEOは、AIが情報を正確に理解し、タスクを実行できるようにすることが核心です。SEOやASO(アプリストア最適化)との違いは以下の通りです。

|

最適化種類 |

目的 |

対象プラットフォーム/オーディエンス |

主要な最適化要因 |

主要な指標例 |

|

SEO |

検索結果でのウェブサイト可視性向上 |

検索エンジン / 人間 |

キーワード、コンテンツ品質、被リンク、技術的SEO |

検索順位、オーガニックトラフィック |

|

ASO |

アプリストアでのアプリ可視性・DL数向上 |

アプリストア / 人間 |

アプリ名、キーワード、評価/レビュー、DL数 |

アプリストア順位、DL数 |

|

AEO |

AIエージェントによる正確な解釈、選定・推奨促進 |

AIエージェントプラットフォーム / AIエージェント |

構造化データ、APIアクセシビリティ、メタデータ、LLM解釈容易性 |

AIによる選択頻度、データ品質スコア |

5-3. 予測される市場変革:データが示す未来

この変化は、もはや遠い未来の話ではありません。ある予測によれば、その影響は驚くべき速度で拡大します。

EC業界ではAI活用が進んでおり、2025年にはAIを活用したEC市場が約8.65億ドル規模に達し、2030年には17.1億ドルへと急成長すると予測されています。また、世界のAI市場規模は2022年には前年比78.4%増の18兆7,148億円まで成長し、2030年まで加速度的成長が予測されています。特に生成AI市場は2023年の670億ドルから2032年には1兆3,040億ドルへと大幅な拡大が見込まれています。

EC事業者のAI活用率は約60%に達しているものの、個人の利用率は9.1%であるとの調査結果もあります。しかし、世界規模の調査では、買い物客の73%がすでにショッピングにAIを活用していることが明らかになっています。この時点で、AI対応の有無が売上に直接的な影響を及ぼし始める可能性があります。

そして2035年までには、AI経由の売上比率はECの取扱高の約49%に達する可能性があります。市場のほぼ半分で、AI対AIの取引が行われる時代が到来するのです。 この未来に適応できないブランドは、市場の半分から姿を消すことになりかねません。戦略的な準備は、今すぐに始める必要があります。

6. まとめ

この記事では、アパレル業界が直面する課題と、それを乗り越えるためのデータドリブン・マーケティングについて解説しました。

市場が成熟し、顧客の価値観が多様化する現代において、もはや経験と勘だけに頼る経営は限界を迎えています。持続的に成長するためには、データに基づいて顧客一人ひとりを深く理解し、パーソナライズされた価値を提供することが不可欠です。

その土台となるのが「販売・在庫・顧客」情報を統合したシステム基盤の構築です。この基盤の上で、需要予測、CRM、OMO、SNSといった具体的な戦略を実行することで、初めてデータは真の力を発揮します。そして、「買うAI」がEC市場の約半分において購買行動に大きな影響を占め与えるという未来を見据え、今から「AIに選ばれる」ためのAEOへの準備を始める必要があります。

AIは、EC市場の成長と競争激化の中で、企業の競争力を左右する重要な要素となっています。

経済予測AI『xenoBrain』の予測によると、EC業界の国内市場規模は、今後5年間で64.68%成長し、18兆8,660億円に達するとされています。

また、2032年までにEコマースAI市場は457億2000万ドル(約6兆8500億円)に達すると予測されており、すでに84%のEC企業がAIを最優先事項として位置づけています。

データ活用は、単なる売上向上のテクニックではありません。それは、顧客との信頼関係を丁寧に築き、長く愛されるブランドになるための根幹なのです。

そしてデータを軸にしたマーケティングを実現するためには、

販売・在庫・顧客情報が分断されずに「ひとつのシステム上でつながっている」ことが欠かせません。

弊社の 「CreativeVision.net(CV.NET)」 は、

販売・在庫・顧客データを同一プラットフォームで一元管理できるシステムです。

データをリアルタイムで統合し、在庫の見える化・売上分析・顧客管理・販促施策 をシームレスに連携。

アパレル業界特有のSKU(サイズ・カラー)や多店舗展開にも柔軟に対応します。

感覚や経験に頼らず、データに基づく意思決定と顧客理解の深化を進めたい企業様は、

ぜひ一度、CV.NETの製品資料をご確認ください。

この記事の監修・運営

株式会社ディー・ティー・ピー

システム営業部 編集チーム

アパレル・小売企業向け販売管理・在庫管理システムの導入支援を行う専門チーム。

現場でお客様から寄せられる「リアルな悩み」や「導入の失敗例」をもとに、社内の技術ノウハウを結集して記事を制作。

システム選定に不慣れな担当者様にも分かりやすい、失敗しないための情報発信を心がけています。