在庫が利益を圧迫していませんか?アパレル在庫回転率の改善法とKPI設計

在庫が利益を圧迫していませんか?アパレル在庫回転率の改善法とKPI設計

導入:なぜ、アパレル業界では「頑張っているのに利益が出ない」のか?

実際、現在、多くのアパレル企業経営者から「売上は順調に伸びているはずなのに、なぜか手元に利益が残らない」という切実なご相談を受けます。

私たちの分析では、この問題の根源は、ほぼ例外なく「過剰在庫」にあります。

現在の国内のアパレル市場は1990年代をピークに縮小を続けているにもかかわらず、衣服の供給量は増加の一途を辿るという、極めて矛盾した状況が続いています。

この深刻な需給ギャップこそが構造的な在庫問題を生み出し、企業の収益性を静かに、しかし確実に蝕んでいるのです。

本稿では、アパレル業界に精通した経営コンサルタント兼システムアーキテクトの視点から、この根深い在庫問題を根本から解決し、利益体質な経営を実現するための具体的な手法を解説します。

データに基づいた現状分析から、在庫回転率を高めるための実践的アプローチ、成果を可視化するKPI設計、そしてそれらを支えるシステムアーキテクチャの重要性まで、体系的に解き明かしていきます。

1. データで見る、アパレル業界の厳しい現実と「在庫問題」の深刻さ

本章では、言葉だけでなく、客観的なデータによってアパレル業界が直面する構造的な課題を冷徹に浮き彫りにします。

ここでは、業界の厳しい現実を示す3つの重要なデータを見ていきましょう。

- 市場規模の縮小と供給過多の矛盾

- 日本の国内アパレル市場規模は、1990年代の約15兆円をピークに縮小を続け、2023年には約8.4兆円まで減少しています。

- その一方で、衣服の供給量は1990年と比較して約2倍にまで増加しており、市場の需要と供給の間に深刻なギャップが生まれています。

- 深刻な販売不振と廃棄の実態

- 調査によれば、国内アパレル製品の平均消化率(仕入れた商品のうち販売された割合)は約70.4%に留まっています。

要するに、これは、生産・仕入れされた商品のうち、約3割が売れ残っていることを意味しています。

- 調査によれば、国内アパレル製品の平均消化率(仕入れた商品のうち販売された割合)は約70.4%に留まっています。

- 過剰在庫が収益性を蝕むメカニズム

- ある研究では、在庫廃棄(在庫回転率と原価率が同時に増加する状況)が、企業の収益性を示す重要指標であるROA(総資産利益率)に負の影響を与えることが実証されています。

→これは、売れ残った在庫を処分するためのコストが直接的に利益を圧迫するだけでなく、収益性の低下を通じて間接的に企業価値そのものを低下させる可能性を示唆しています。

つまり在庫問題とは、単なる「売れ残り」ではなく、経営の根幹を揺るがす重大な課題なのです。

- ある研究では、在庫廃棄(在庫回転率と原価率が同時に増加する状況)が、企業の収益性を示す重要指標であるROA(総資産利益率)に負の影響を与えることが実証されています。

2. なぜ過剰在庫は発生するのか?アパレル業界特有の3つの構造的要因

アパレル業界で過剰在庫が慢性的に発生する背景には、業界特有の構造的な要因が存在します。ここでは、その代表的な3つの要因を解説します。

- 要因1:需要予測の困難さ(消費者主導のトレンドと短サイクル化)

かつては供給側(アパレル企業)が流行を作り出す時代でしたが、1990年代以降、その構造は完全に逆転しました。

いまや、ストリートファッションをはじめ、消費者の動向からリアルタイムに流行が生まれる傾向が強まっています。さらに、その流行のサイクルは驚くほど短くなっており、従来の長期間にわたる需要予測モデルはもはや機能不全に陥っています。 - 要因2:長いリードタイムを持つサプライチェーン

商品の企画から生産、そして店頭に並ぶまでの期間(リードタイム)が長い従来型のサプライチェーンも、過剰在庫を生む大きな原因です。

実需、つまり「顧客が本当に何を欲しているか」が見えない数ヶ月も先の段階で、予測に基づいて大量生産を決定せざるを得ません。この「予測」と「実績」のズレこそが、需要と供給の致命的なミスマッチを生み出す元凶となっています。 - 要因3:売上至上主義による機会損失への恐怖

多くの企業では、現場レベルで売上目標の達成が最優先される傾向があります。

その結果、「もし商品が足りなくて売れなかったらどうしよう」という欠品による販売機会の損失(機会ロス)への恐怖が、必要以上の在庫を抱えさせるインセンティブとして働いてしまいます。

この「機会損失への恐怖」は、私たちがコンサルティングの現場で繰り返し目にする文化的な課題であり、目先の売上を優先するあまり、最終的な収益性を直接的に毀損してしまう典型的なパターンです。

これは結果的にシーズン終わりの値下げ販売を常態化させ、ブランド価値の毀損と収益性の圧迫という悪循環を引き起こしているのです。

3. 利益改善の鍵は「在庫回転率」にあり!明日からできる4つの改善アプローチ

この過剰在庫問題を解決し、利益体質へと転換するための中心的な考え方が「在庫回転率」と「在庫消化率」の改善です。

特に、定価でどれだけ販売できたかを示す「プロパー消化率」は、企業の収益性に直接的な影響を与えます。

業界平均が30~40%程度とも言われるこの数値をいかに高めるかが、経営改善の鍵となります。

ここでは、明日から実践できる4つの具体的な改善アプローチを紹介します。

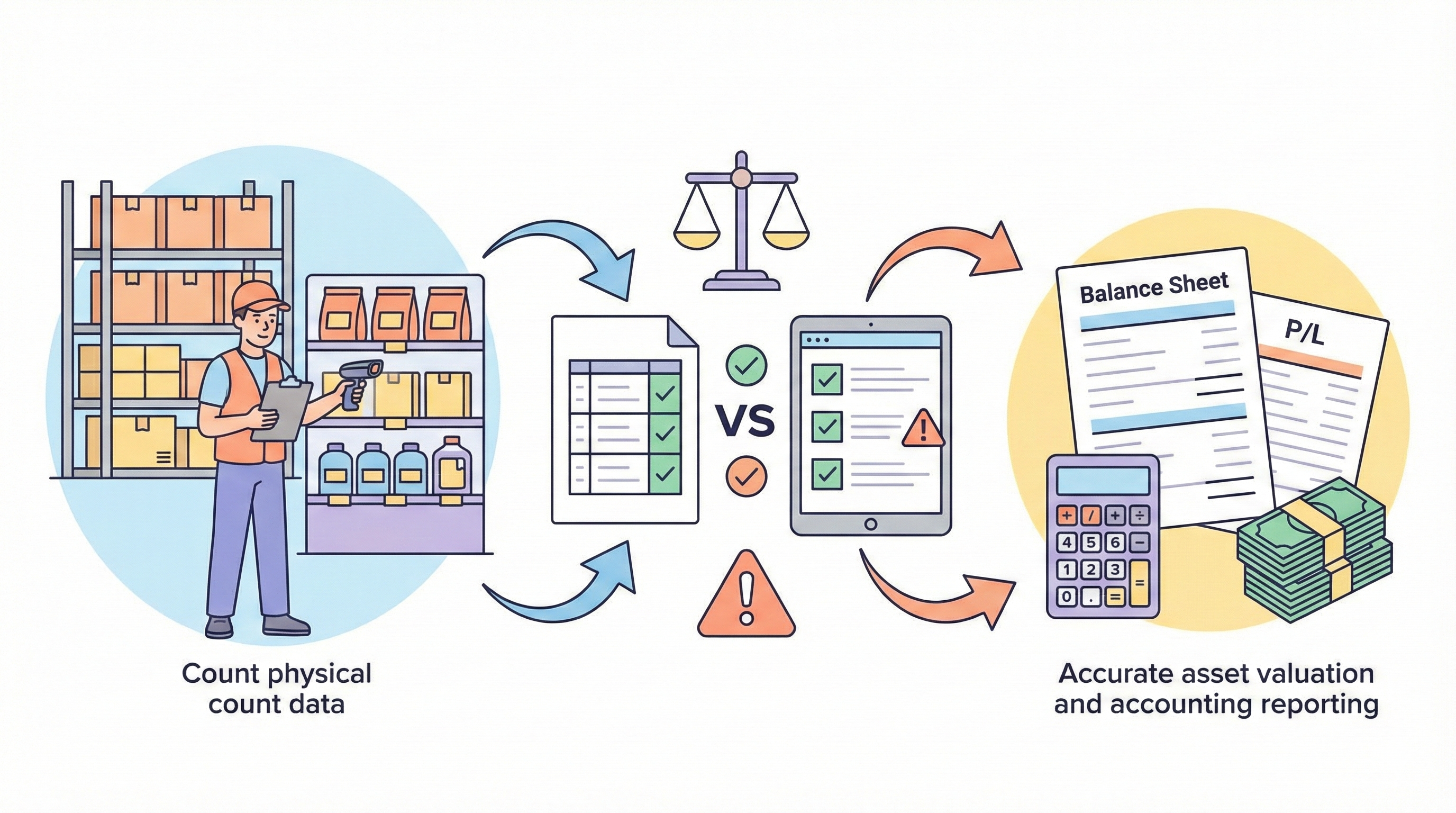

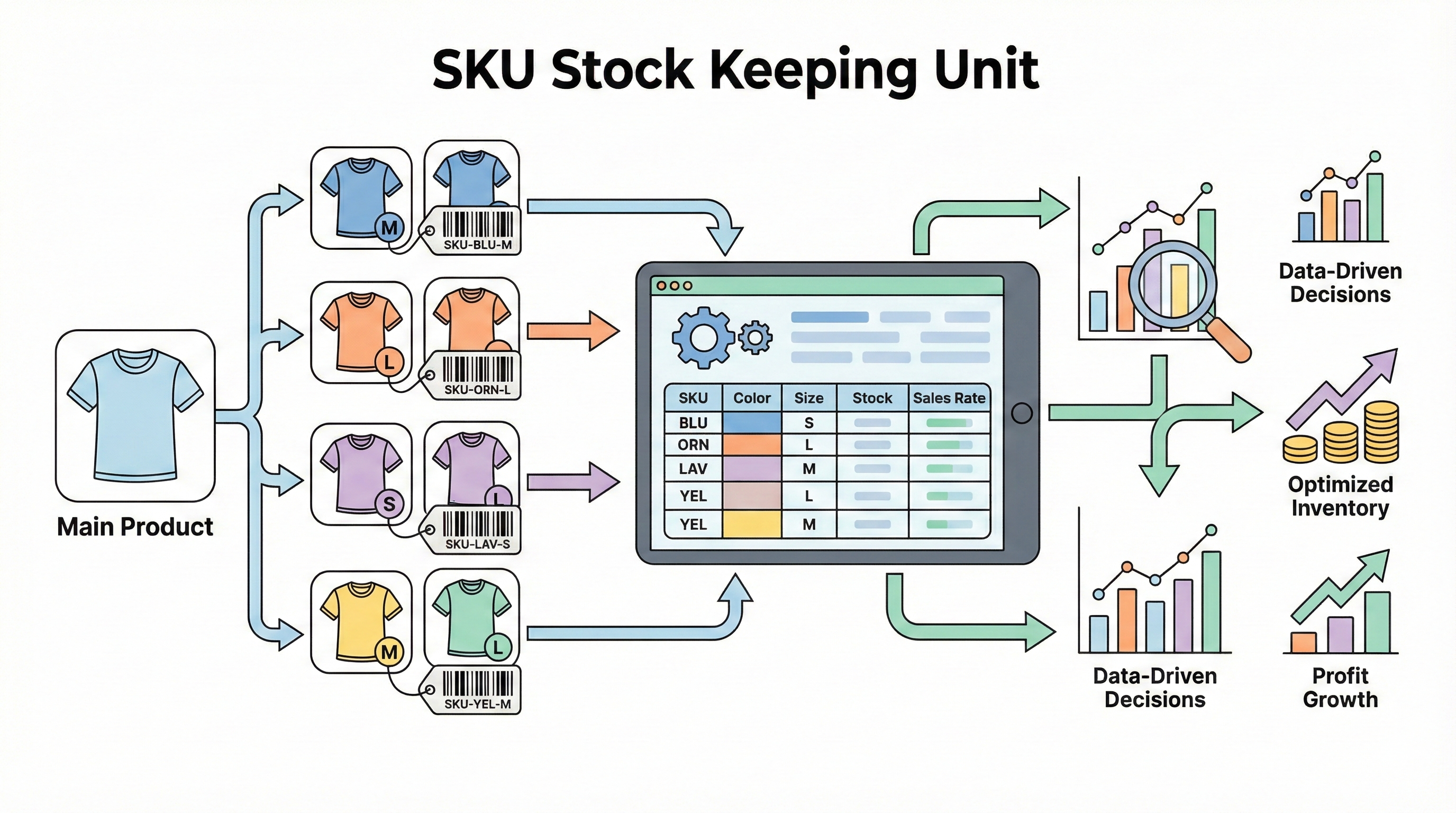

- データに基づき「売れる・売れない商品」を正確に把握する 全ての改善は、現状の正確な把握から始まります。POSデータなどを活用し、商品ごとの消化率を可視化することが第一歩です。

- 消化率90%以上の商品: これらは「欠品予備軍」です。機会損失を防ぐため、追加生産や仕入れを検討すべき商品群です。

- 消化率50%以下の商品: これらは「滞留在庫」です。セールでの売り切りや販促活動の強化など、早期の対策が求められます。

しかしこの判断を下すためには、全チャネルのデータがリアルタイムで統合されていることが大前提となります。

- 在庫配分の最適化(フォロー出荷・店舗間移動) 商品の売れ行きは店舗ごとに大きく異なります。グループ全体の在庫消化率を最大化するためには、データに基づいた在庫の最適配分が不可欠です。

- フォロー出荷: 売れ行きの良い店舗に対して、倉庫から追加で商品を重点的に出荷します。

- 店舗間移動: 在庫が滞留している店舗から、売れ行きの良い店舗へ在庫を融通し、販売機会を創出します。

しかし、これを実現するには、後ほど詳述するデータサイロの壁を打ち破り、全社横断的な在庫の可視性を確保することが不可欠です。

- 需要予測の精度を向上させる 従来の経験と勘に頼る需要予測には限界があります。これはAI(人工知能)や画像認識といった先進技術を活用することで、予測精度を飛躍的に高めることが可能です。

- AIによる需要予測: 過去の販売データや気象情報などを基に、AIが将来の需要を予測します。

- 画像認識技術の活用: SNSに投稿される膨大な画像をAIが解析し、色、素材、デザインなどのトレンドを初期段階で捉え、生産計画に反映させます。

しかし、これらは膨大なデータを処理・分析する高度なシステム基盤があって初めて可能になるアプローチです。

- サプライチェーン改革によるリードタイム短縮 需要と供給のミスマッチを根本的に解消するための理想形が、サプライチェーンの改革によるリードタイムの短縮です。

スペインのZARAが実践するQR(クイックレスポンス)モデルがその代表例です。企画からデザイン、生産、店舗への納品までをわずか数週間のサイクルで回すことで、実需に近いかたちで商品を供給し、在庫リスクを極限まで低減させ、高い消化率を実現しています。このモデルの根幹には、情報を瞬時に伝達・処理する強力なITアーキテクチャが存在します。

4. 在庫管理を成功に導くKPI設計:追跡すべき4つの重要指標

在庫管理の改善を成功に導くには、成果を客観的に測定し、次のアクションにつなげるためのKPI(重要業績評価指標)設計が欠かせません。

しかし、これらのKPIを全社的に、リアルタイムかつ正確に追跡・分析し、迅速な判断につなげることは、個人の経験やExcelによる手作業管理ではほぼ不可能です。

ここでは、在庫改善において特に重要な4つのKPIを紹介します。

|

KPI(重要業績評価指標) |

計算式(例) |

なぜ重要なのか?(解説) |

|

在庫回転率 |

売上原価 ÷ 平均在庫金額 |

在庫がどれだけ効率的に売上に変わっているかを示す最重要指標。この指標が高いほど資本効率が良いことを意味します。 |

|

在庫消化率(プロパー/最終) |

販売数 ÷ 仕入数 |

【プロパー】定価でどれだけ売れたかを示し、利益率に直結します。【最終】セールも含め最終的にどれだけ売り切れたかを示し、在庫廃棄リスクを測ります。 |

|

粗利率(GM) |

(売上高 - 売上原価) ÷ 売上高 |

在庫がどれだけの利益を生んだかを示す基本的な収益性指標。在庫回転率と合わせて見ることで、経営の健全性を判断できます。 |

|

GMROI(商品投下資本粗利益率) |

粗利益額 ÷ 平均在庫金額 |

投下した在庫(=資本)が、どれだけの粗利益を生み出しているかを示す指標です。 |

5. 脱・Excel管理!なぜ今、アパレル業界に在庫管理システムが必要なのか?

これまで解説してきたデータに基づいた改善アプローチやKPI管理を、Excelや手作業だけで行うには限界があります。

変化の激しいアパレル業界で勝ち抜くためには、統合された在庫管理システムの導入が不可欠です。

Excel管理の3つの限界

- 情報のリアルタイム性の欠如

各店舗のPOSデータ、倉庫の在庫データ、ECサイトの販売データなどがバラバラに管理されているため、全社的な在庫状況をリアルタイムで正確に把握することが困難です。 - 属人化と分析の限界

データ集計や分析作業が、特定の担当者のスキルや経験に依存してしまいがちです。これでは、迅速な意思決定や全社的なデータ活用は進みません。 - 機会損失の発生

データ連携の遅れは、最適なタイミングでの店舗間移動や追加発注の判断を鈍らせ、結果として販売機会の損失に直結します。

理想的な在庫管理システムが持つべき3つの要件

これらの課題を解決し、データドリブンな在庫管理を実現するためには、システムに以下の3つの要件が求められます。

- データの一元管理機能

店舗、倉庫、ECなど、すべての販売チャネルの在庫・販売情報をリアルタイムで統合・一元管理できること。 - 高度な分析・可視可化機能

商品別、店舗別の消化率や在庫回転率などを瞬時に分析し、売れ筋・死に筋商品を誰でも簡単に可視化できること。 - 業務効率化機能

データ分析の結果に基づき、最適な在庫配分や店舗間移動の指示といった具体的なアクションをスムーズに実行できること。

幸いなことに、まさにこれらの原則に基づいて設計され、アパレル業界特有の課題解決に特化したシステムは既に存在します。その代表的な例が、業界で高い実績を持つ弊社の販売・在庫管理システム「CreativeVision.net(CV.NET)」です。このようなアパレル専門システムは、Excel管理の限界を超え、経営の意思決定を強力にサポートします。

6. 在庫最適化を実現する「CreativeVision.net」の具体的な活用法

弊社のCVのようなアパレル専門システムは、これまで述べてきた課題解決と改善アプローチを具体的な機能として実装しています。ここでは、その代表的な活用法を3つ紹介します。

- 活用法1:全チャネルの在庫をリアルタイムで可視化し、機会損失を防ぐ

在庫照会機能を活用することで、自社の全在庫(店舗、倉庫)の状況をリアルタイムで一元的に把握できます。

これにより、「A店では欠品しているが、B店や倉庫には在庫がある」といった状況が即座にわかり、販売機会の損失を最小限に抑えることができます。

また、動きの鈍い在庫を早期に発見し、対策を打つことも可能になります。 - 活用法2:データに基づいた最適な在庫配分と店舗間移動を実現する

配分機能(初回配分、受注配分、在庫配分など)や移動指示機能が、データに基づいた最適な在庫コントロールを支援します。

例えば、A店で売れ行き好調な商品の在庫が少なくなった際に、システムが倉庫からの追加出荷(フォロー出荷)や、B店に滞留している同じ商品をA店へ移動させる(店舗間移動)指示をサポートします。

これにより、会社全体の在庫消化率を最大化し、利益向上に貢献します。 - 活用法3:分析機能で「売れる理由」「売れない理由」を深掘りする

商品分析ビューやベスト/ワースト表といった高度な分析機能を使えば、消化率や売上データを様々な角度から深掘りできます。

「どのエリアで」「どの色・サイズが」「どの時期に」売れたのか、あるいは売れなかったのかを多角的に分析することで、次の商品企画やMD(マーチャンダイジング)戦略に活かすための貴重なインサイト(洞察)を得ることができます。

さらに、POSレジシステム(CV.NET POS)や顧客管理システム(Loyal Customer Vision)と連携すれば、販売現場の生きたデータや顧客の購買履歴まで一元管理でき、より精度の高い需要予測と在庫管理が実現可能になります。

在庫の“今”が見えると、顧客の“次”が打てます

在庫不一致・二重入力・ECとの数ズレを抑えながら、顧客データを販促やCRMに活かす──それがCreativeVision.netの考え方です。

在庫起点で顧客理解を深めたい方は、まずは資料でご確認ください。

7. まとめ

在庫管理の最適化が、アパレルビジネスの未来を切り拓く

本稿では、多くのアパレル企業が直面する「利益なき繁忙」の根本原因が、市場の縮小と供給過多という構造的な矛盾から生じる「過剰在庫」にあることをデータと共に明らかにしてきました。

この根深い課題に対する解決策は、精神論や個人の頑張りにあるのではありません。それは、データに基づいた「在庫回転率」の向上という、極めて論理的で再現性のあるアプローチにあります。

- 売れる・売れない商品を正確に把握し、

- 在庫配分を最適化し、

- 需要予測の精度を高め、

- サプライチェーンのリードタイムを短縮する。

これらの改善活動を継続的に行い、その成果を適切なKPIで測定・評価する。このサイクルを回し続けることこそが、利益体質な経営への唯一の道です。

そして、このデータドリブンな経営サイクルを支える中枢神経系、いわばビジネスの建築基盤そのものとなるのが、「CreativeVision.net」のような基幹システムであり、それは不可欠な経営戦略そのものと言えるでしょう。

今こそ、自社の在庫管理体制を根本から見直し、経験や勘だけに頼る経営から脱却する時です。データに基づいた客観的な意思決定へとシフトするための一歩を、今日から踏み出してみてはいかがでしょうか。

この記事の監修・運営

株式会社ディー・ティー・ピー

システム営業部 編集チーム

アパレル・小売企業向け販売管理・在庫管理システムの導入支援を行う専門チーム。

現場でお客様から寄せられる「リアルな悩み」や「導入の失敗例」をもとに、社内の技術ノウハウを結集して記事を制作。

システム選定に不慣れな担当者様にも分かりやすい、失敗しないための情報発信を心がけています。