フィット&ギャップ分析とは?ERP導入で失敗しないための実践手順と成功ポイントを解説!

フィット&ギャップ分析とは?ERP導入で失敗しないための実践手順と成功ポイントを解説!

ERP(統合基幹業務システム)の導入プロジェクトを成功させる上で、フィット&ギャップ分析(fit&gap分析)は極めて重要な工程です。

この分析は、企業の現行業務プロセスと新しく導入するERPシステムの機能が、どれだけ適合(フィット)し、どれだけ乖離(ギャップ)しているかを明確にする作業を意味します。

本記事では、フィット&ギャップ分析の基本的な意味から、具体的な進め方、プロジェクトを失敗させないための注意点までを網羅的に解説します。

フィット&ギャップ分析(フィットアンドギャップ)とは、業務とシステムのズレを見つける作業のこと

フィット&ギャップ分析(Fit&Gap分析)とは、新しいシステムを導入する際に、企業の現行業務や要求事項(要件)と、導入するシステムの機能とを比較し、両者の間の適合点(Fit)と乖離点(Gap)を洗い出す分析手法です。

その意味は、システムが標準機能で業務要件をどれだけ満たせるか(Fit)、そして標準機能だけでは対応できない部分(Gap)はどこかを具体的に特定することにあります。

この分析を通じて、システム導入に伴う課題やリスクを事前に把握し、対応策を検討するための基礎情報が得られます。

特に、多機能なERPパッケージを導入する際には、自社の業務プロセスとのズレを正確に把握することがプロジェクトの成否を分けるため、不可欠な作業と位置づけられています。

なぜERP導入にはフィット&ギャップ分析(フィットアンドギャップ)が不可欠なのか?

ERP導入プロジェクトにおいてフィット&ギャップ分析が不可欠とされる主な理由は、導入の失敗リスクを大幅に低減できる点にあります。

この分析を省略して導入を進めると、プロジェクトの終盤や稼働後に「必要な機能が足りない」「業務の実態と合わない」といった問題が発覚しがちです。

その結果、高額な追加開発費用の発生、導入スケジュールの遅延、最悪の場合はプロジェクトの中止といった事態を招きかねません。

フィット&ギャップ分析を初期段階で実施することにより、システムと業務の乖離を事前に特定し、その解消方法を計画的に検討できます。

これは、手戻りを防ぎ、予算超過のリスクを抑え、導入後のシステムが現場で円滑に活用されるための土台を築くという意味で非常に重要です。

弊社では、お客様がERP導入を円滑に進められるよう、必要に応じて現行システムとCreativeVision.netのフィット&ギャップを無料で洗い出し、導入支援をお手伝いしています。

⇩まずは現状整理から始めませんか?

「要件定義」や「Fit to Standard」との違いを解説

フィット&ギャップ分析(Fit&Gap分析)を理解する上で、「要件定義」や「Fit To Standard」といった関連用語との違いを把握することが重要です。

これらの用語はERP導入の文脈で頻繁に登場しますが、それぞれ異なる概念と目的を持っています。

フィット&ギャップ分析は、要件定義で明確化された業務要件とシステム機能とを比較評価する手法です。

一方で、FittoStandardはシステム導入におけるアプローチの一つを指します。

これらの関係性や意味の違いを正しく理解することで、プロジェクトの目的や方針を明確にし、関係者間の認識のズレを防げます。

フィット&ギャップ分析(フィットアンドギャップ)と要件定義の関係性

フィット&ギャップ分析(Fit&Gap分析)と要件定義は、密接に関連するものの、その目的と実施タイミングが異なります。

要件定義は、システム導入によって実現したい業務内容や必要な機能を明確にするプロセスです。

つまり、「システムで何をしたいか」を定義する作業と言えます。

一方、フィット&ギャップ分析は、要件定義でまとめられた要求事項を基に、「導入予定のシステムでそれが実現できるか」を評価するプロセスです。

具体的には、要件定義で作成された資料とシステムの標準機能を照らし合わせ、適合(Fit)する部分と乖離(Gap)する部分を洗い出します。

したがって、一般的には要件定義が先行し、その成果物を利用してフィット&ギャップ分析が行われるという関係性にあります。

標準機能に合わせる「Fit to Standard」とのアプローチの違い

FittoStandardは、システムの標準機能に業務プロセスを合わせることを基本方針とする導入アプローチです。

これは、カスタマイズを極力行わず、ERPに実装されているベストプラクティス(業界の標準的な業務プロセス)を活用して業務改革を進める考え方です。

一方、フィット&ギャップ分析(Fit&Gap分析)は、まず自社の現行業務や要件を基準とし、それとシステム機能との差分(Gap)を見つけ出す分析手法そのものを指します。

FittoStandardのアプローチを採用する場合でも、どの業務が標準機能に適合し、どの業務を変更する必要があるかを把握するためにフィット&ギャップ分析は実施されます。

つまり、FittoStandardは導入の「方針」であり、フィット&ギャップ分析はその方針決定や具体的な計画策定のために用いられる「手法」という違いがあります。

フィット&ギャップ分析(フィットアンドギャップ)の具体的な進め方4ステップ

フィット&ギャップ分析を効果的に進めるには、体系的なアプローチが不可欠です。この分析のステップ数は、情報源によって3ステップや4ステップなど様々です。一般的には、現状の業務を正確に把握し、導入を検討しているシステムを深く理解した上で両者を比較評価し、最終的な対応策を決定するという流れで進められます。

各ステップを着実に実行することで、分析の精度が高まり、ERP導入プロジェクトの成功確度を上げることが可能になります。ここでは、フィット&ギャップ分析の具体的な進め方について解説します。

STEP1:現状の業務フローとシステム要件を可視化する

フィット&ギャップ分析の最初のステップは、自社の現状を正確に把握し、可視化することです。

具体的には、経理、販売、購買、生産など、ERPの導入対象となる全部署の現行業務フローを詳細に洗い出します。

誰が、どのような手順で、どんな情報を用いて業務を行っているのかをフローチャートや業務記述書といった形で文書化することが重要です。

同時に、現在のシステムで管理している帳票やデータ項目、そして現場が抱えている課題や新システムへの要望も整理し、リストアップします。

この作業を通じて作成された資料が、後のステップでシステム機能と比較するための客観的な基準となり、分析の土台を形成します。

STEP2:導入候補となるERPパッケージの機能を詳しく調査する

現状の業務フローと要件を明確にしたら、次に導入候補となるERPパッケージの機能を詳細に調査します。

この調査では、製品カタログやWebサイトの情報に留まらず、ベンダーにデモンストレーションを依頼したり、機能説明会に参加したりして、具体的な機能や操作性を深く理解することが不可欠です。

特に、会計、販売、購買といった自社の業務と密接に関連するモジュールについては、どのような設定が可能で、標準でどのような業務プロセスを想定しているのかを細部まで確認する必要があります。

この調査が不十分だと、その後の比較評価の精度が低下し、フィット&ギャップ分析そのものの意義が薄れてしまうため、十分な時間をかけて丁寧に行うことが重要です。弊社では、お客様がスムーズにERP導入を進められるよう、無料でデモンストレーションを承っております。

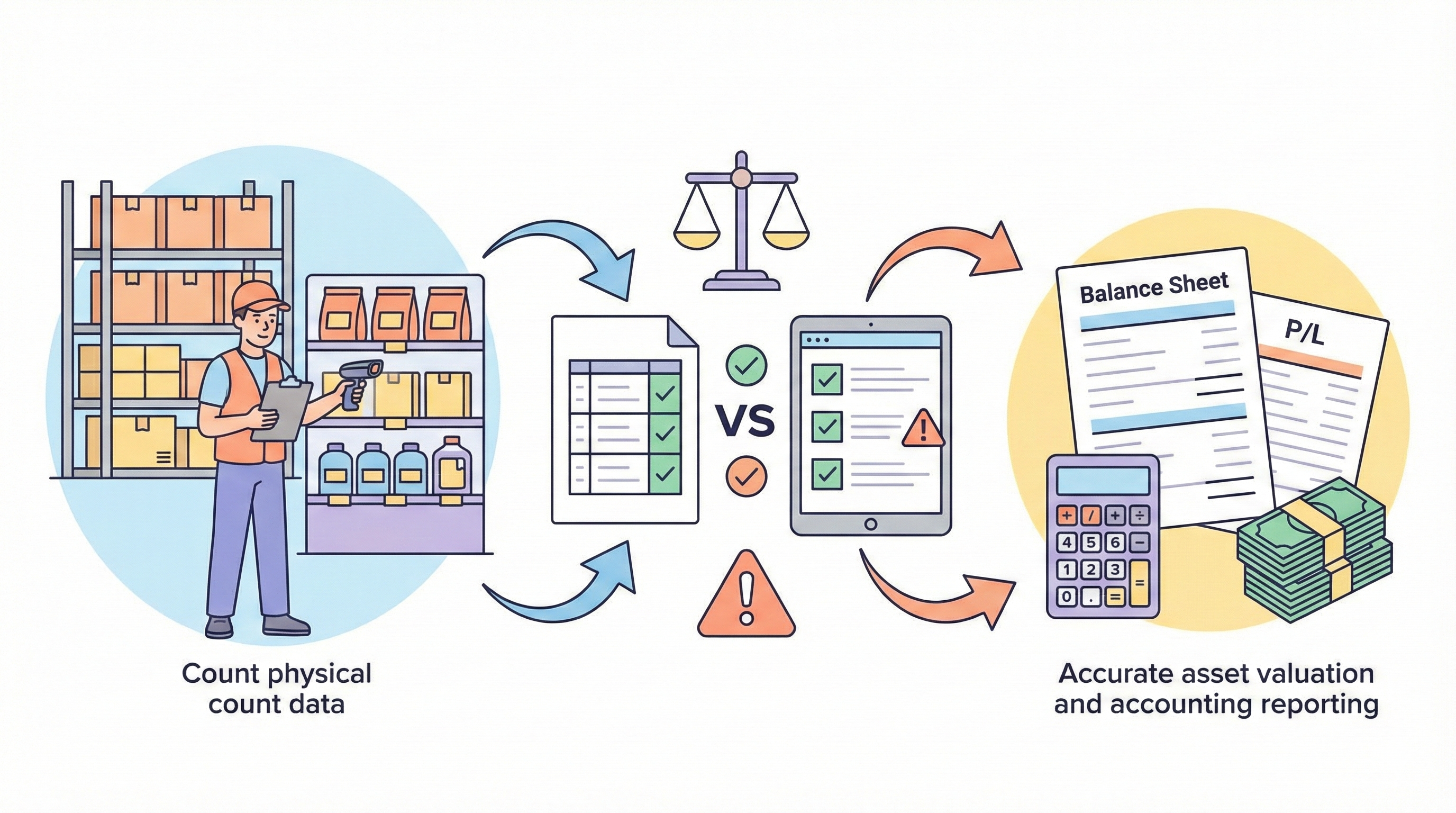

STEP3:業務要件とシステム機能のFit(適合)とGap(乖離)を評価する

現状把握とシステム調査が完了したら、いよいよ両者を突き合わせ、比較評価するステップに移ります。

STEP1で作成した業務フローや要件リストと、STEP2で調査したERPの機能を一つひとつ照合し、それぞれの要件がシステムの標準機能で実現できるか(Fit)、それともできないか(Gap)を判定していきます。

この結果は、「フィット&ギャップ分析表」などの形式で一覧にまとめるのが一般的です。

単にFitかGapかを判断するだけでなく、Gapについては「なぜ乖離が発生するのか」「そのGapが業務に与える影響の大きさ」といった点も併せて評価し、記録しておくことが、次のステップでの的確な対応策の検討につながるため重要です。

STEP4:発見されたGap(乖離)への対応方法を検討・決定する

フィット&ギャップ分析(fit&gap分析)の最終ステップは、STEP3で特定されたGap(乖離)への対応方針を決定することです。

Gapを解消する方法は、主に3つに大別されます。

1つ目は、現行の業務プロセスをシステムの標準機能に合わせて変更する方法。

2つ目は、システムの標準機能では対応できない部分を補うために追加開発(カスタマイズ)を行う方法。

3つ目は、システム化はせず、Excelなどの別ツールを利用したり、運用ルールを定めたりして手作業でカバーする方法です。

それぞれの方法にはメリットとデメリットがあるため、Gapの重要度、業務への影響、コスト、開発期間などを総合的に勘案し、自社にとって最適な対応策を選択・決定します。

弊社では、F&G分析の活用方法から、導入後の変更管理へどのように応用できるかまで、幅広い観点で整理しております。

ご検討の一助となれば幸いですので、あわせてご覧いただけますと幸いです。

フィット&ギャップ分析(フィットアンドギャップ)で失敗しないための4つの注意点

フィット&ギャップ分析はERP導入の成功に不可欠ですが、その進め方を誤ると期待した効果が得られません。

分析を形式的に終えるだけでなく、実効性の高いものにするためには、いくつかの重要な注意点が存在します。

そのためプロジェクト関係者の協力体制の構築から、要件の整理方法、分析の対象範囲、そして要件の具体性まで、プロジェクトマネージャーが特に留意すべきポイントが4つあります。

これらの注意点を意識することで、分析の精度を高め、手戻りのない円滑なプロジェクト進行を実現できます。

現場の意見を聞くため全部署の関係者を巻き込む

フィット&ギャップ分析(fit&gap分析)を成功させるためには、情報システム部門や経営層だけで進めるのではなく、必ず業務の現場担当者を巻き込むことが重要です。

それは実際に日々業務を行っている担当者でなければ分からない、細かな業務ルールや例外処理、非効率な点が存在するためです。

各部署からキーパーソンを選出し、現状業務のヒアリングや新システムの機能評価に積極的に参加してもらうことで、分析の精度を格段に向上することができます。

また、現場の意見を早い段階から取り入れることは、導入後のシステムに対する納得感を高め、スムーズな定着を促す効果もあります。

関係者を広く巻き込む体制を構築することが、実態に即した分析の第一歩となります。

要件に優先順位をつけ「必須」と「希望」を区別する

洗い出されたすべての業務要件を新しいシステムで完璧に満たそうとすると、追加開発の範囲が膨らみ、コストや導入期間が大幅に増大する原因となります。フィット&ギャップ分析を行う際には、事前に各要件に優先順位を設定しておくことが極めて重要です。具体的には、その要件がなければ業務が成り立たない「Must(必須)」要件と、あれば便利だが代替手段もある「Want(希望)」要件に分類します。

この仕分けにより、Gapが発見された際に、それが追加開発をしてでも対応すべき必須事項なのか、それとも業務プロセスの変更や運用でカバーできる事項なのかを客観的に判断しやすくなり、現実的な落としどころを見つけるための指針となります。たとえば、特定の機能が「必須」と評価され、かつERPの標準機能では対応できない場合、追加開発の検討が現実的になります。一方で、「希望」と評価された機能であれば、業務の見直しや既存のExcelツールでの運用、または他システムとの連携といった代替手段を優先的に検討することが可能です。

弊社では、お客様がフィット&ギャップ分析で発見されたGapに対し、単なる業務プロセスの変更や追加開発に留まらず、Excel活用や既存システムとの連携など、具体的な代替手段の提案についても伴走してサポートさせていただきます。これにより、お客様の業務特性と予算に合わせた最適な解決策を見つけるお手伝いをいたします。

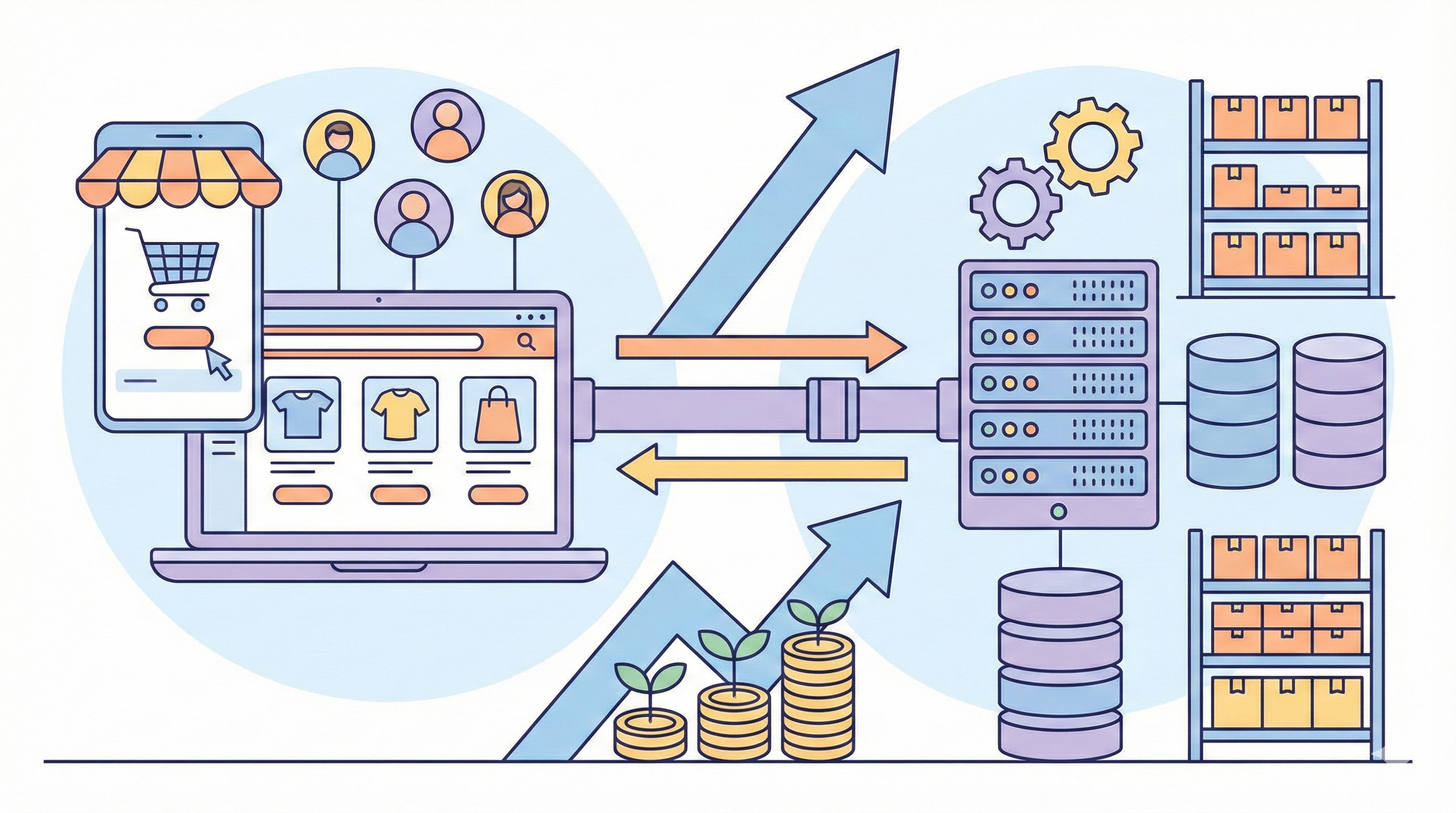

既存システムとのデータ連携まで考慮に入れる

ERPは企業の基幹システムですが、多くの場合、単独で稼働するわけではなく、自社開発の業務システムや外部のクラウドサービスなど、複数の既存システムと連携して利用されます。

フィット&ギャップ分析(fit&gap分析)を実施する際には、ERPの機能と業務プロセスの比較だけでなく、これらの既存システムとのデータ連携も必ず分析の対象に含める必要があります。

どのデータを、どのタイミングで、どのような形式で連携させる必要があるのかを事前に定義し、ERPの標準機能で対応可能か、それとも連携のための追加開発が必要になるのかを評価します。

この視点が欠けていると、システム稼働後にデータがうまく連携できないといった致命的なトラブルにつながる可能性があります。

曖昧さをなくし要件を可能な限り詳細に洗い出す

フィット&ギャップ分析の精度は、その元となる要件の具体性に大きく左右されます。

「顧客情報を管理できること」といった曖昧な表現では、ベンダーと自社の間で機能に対する認識のズレが生じ、後のトラブルの原因となります。

要件は、「誰が」「どのような画面で」「何の情報を入力し」「どのような処理が行われ」「最終的にどのような帳票が出力されるか」といったレベルまで、可能な限り詳細かつ具体的に記述することが重要です。

具体的なアウトプットのイメージも合わせて定義することで、関係者間の認識を統一し、Gapの有無を正確に判断できるようになります。

この地道な作業が、分析の質を高める上で不可欠です。

システム導入がなぜ失敗しがちなのか――その理由や回避のポイントも、弊社で分かりやすくまとめています。

意思決定の参考になればと思いますので、ぜひあわせてチェックしてみてください。

分析で見つかったGap(乖離)を埋める3つの方法

フィット&ギャップ分析によって、業務要件とシステム機能との間にGap(乖離)が発見された場合、そのGapをどのように解消するかを決定する必要があります。

対応策は一つではなく、それぞれのGapの性質や重要度、コスト、業務への影響などを考慮して最適な方法を選択する必要があります。

そして主な対応方法は、「業務プロセスをシステムに合わせる」「システムを追加開発する」「別の手段でカバーする」という3つに大別されます。

ここでは、それぞれの方法の具体的な内容と、メリット・デメリットについて解説します。

現行の業務プロセスをシステム標準機能に合わせる

発見されたGapを埋める最も基本的な方法は、現行の業務プロセスを見直し、ERPの標準機能に合わせて変更することです。

多くのERPパッケージには、業界のベストプラクティスが組み込まれているため、システムに業務を合わせることで、属人化していたプロセスが標準化され、結果的に業務効率が向上するケースも少なくありません。

このアプローチは、システムの追加開発を回避できるため、導入コストや期間を抑制し、将来的なシステムのバージョンアップにも対応しやすいという大きなメリットがあります。

フィット&ギャップ分析の結果、業務変更による影響が少ないと判断されたGapに対しては、この方法が第一の選択肢となります。

不足機能を補うためシステムを追加開発(カスタマイズ)する

業務プロセスをシステムに合わせることが困難な場合、特にその業務が企業の競争力の源泉となっている独自性の高いものである場合には、システム側を追加開発(カスタマイズやアドオン開発)してGapを埋める方法を選択します。

これにより、企業の強みを損なうことなく、業務要件に完全に合致したシステムを構築することが可能です。

しかし、カスタマイズは多額の開発費用と期間を要するだけでなく、システムの構造を複雑化させます。

その結果、将来のバージョンアップ時に追加の改修コストが発生したり、システムの動作が不安定になったりするリスクを伴います。

そのため、フィット&ギャップ分析を経て、カスタマイズの要否は費用対効果を慎重に見極めた上で判断する必要があります。

別のツール活用や運用ルールでカバーする

システムの追加開発(カスタマイズ)は避けたいが、業務プロセスの変更も難しいというGapに対しては、第三の方法として、別のツールや運用ルールでカバーするアプローチがあります。

例えば、ERPでは対応できない特定の帳票作成業務を、データをCSVで出力してExcelのマクロで処理したり、システム外での承認プロセスを設けるといった方法です。

この方法は、低コストかつ迅速に対応できるメリットがありますが、手作業が増えることで業務が煩雑になったり、ヒューマンエラーが発生しやすくなったりするデメリットも存在します。

フィット&ギャップ分析(Fit&Gap分析)においては、この方法が適用可能か、また適用した場合の業務負荷やリスクはどの程度かを評価し、限定的な範囲で採用を検討することが望ましいです。

まずは、機能や要件に優先順位をつけるところから始めませんか。

弊社では、要件整理における優先順位のつけ方についても分かりやすくまとめておりますので、ぜひご確認ください。

⇩まずは機能や要件に対する優先順位から整理しませんか?

まとめ

フィット&ギャップ分析は、企業の業務要件と導入するERPシステムの機能を比較し、両者の適合点と乖離点を明確にするための分析手法です。その意味は、システム導入における課題を事前に洗い出し、プロジェクトの失敗リスクを低減することにあります。この分析を適切に進めることで、必要な追加開発の範囲や業務プロセスの変更点を早期に特定でき、予算超過やスケジュール遅延といった問題を未然に防ぐことが可能になります。

ERP導入を成功に導くためには、関係者を広く巻き込み、要件を具体化しながら体系的にフィット&ギャップ分析を実施することが不可欠です。弊社では、お客様がERP導入を円滑に進められるよう、無料でデモンストレーションから御見積まで対応しており、F&G分析の観点から現行システムとCreativeVision.netとの違いを洗い出したGapに対して、どのように対応していくべきかまで、伴走してサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

この記事の監修・運営

株式会社ディー・ティー・ピー

システム営業部 編集チーム

アパレル・小売企業向け販売管理・在庫管理システムの導入支援を行う専門チーム。

現場でお客様から寄せられる「リアルな悩み」や「導入の失敗例」をもとに、社内の技術ノウハウを結集して記事を制作。

システム選定に不慣れな担当者様にも分かりやすい、失敗しないための情報発信を心がけています。