アパレルの在庫配分とは?売れ筋検知と自動配分で実現する効率的な店舗運営を徹底解説!

導入:在庫配分はなぜ「戦略」になるのか

アパレルブランドにとって、「どこに・どれだけ」在庫を配分するかは、単なる物流・オペレーションの問題を超え、経営戦略の要になります。適切な配分ができなければ、人気商品の欠品で売上を逃し、売れ残り商品の値下げや廃棄で利益を圧迫してしまいます。さらに、顧客が“欲しいときに欲しい商品がない”という体験をすると、ブランド信頼を損なうリスクもあります。

逆に言えば、在庫を“科学的に”配分できれば、保管コストや物流コストを抑えつつ、店舗/ECチャネルで顧客に最適な商品体験を提供でき、売上と利益の向上につながります。本稿では、基礎理論から分析手法、AI活用、自動配分の導入ステップまで、アパレル業界で実践可能な構成で解説します。

1. 在庫管理とは?その目的と重要性

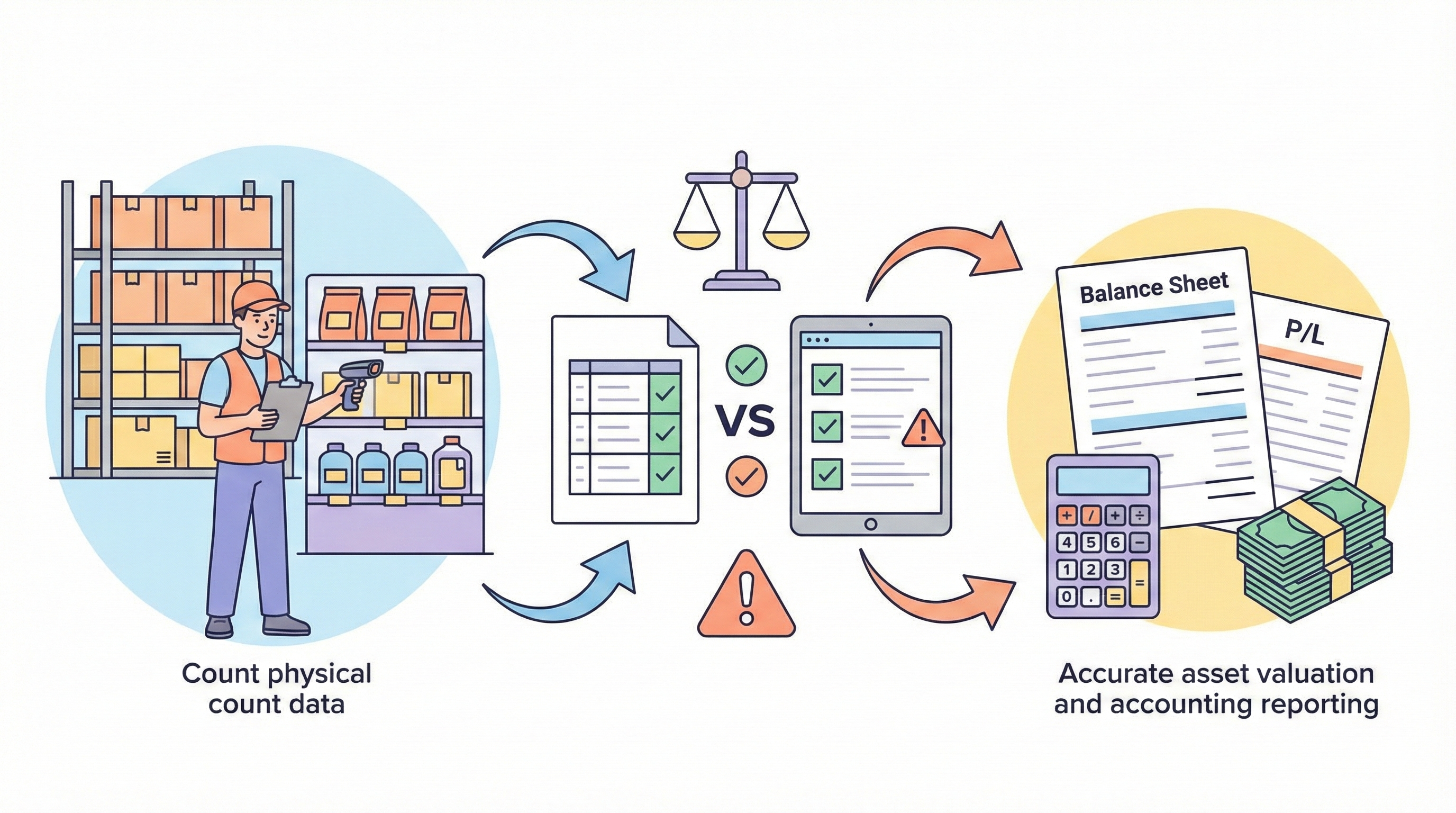

在庫管理とは、企業が保有する商品や原材料などの在庫を、必要な時に、必要な場所へ、必要な量だけ供給できるよう、最適な状態に保つための活動全般を指します。

単に在庫の数を数えるだけでなく、入庫から出庫、保管、棚卸に至るまでのプロセスを管理し、品質を維持することも含まれます。

適切な在庫管理は、欠品による販売機会の損失や過剰在庫によるコスト増加を防ぎ、キャッシュフローを改善するなど、企業経営の根幹を支える重要な役割を担っています。

在庫管理の目的①:在庫の最適化と欠品・過剰在庫の防止

在庫管理の主要な目的は、在庫の量を最適化し、欠品と過剰在庫の両方を防ぐことにあります。

欠品は、顧客が商品を求めているにもかかわらず提供できない状態を指し、直接的な売上機会の損失につながるだけでなく、顧客満足度の低下やブランドイメージの毀損を招きます。

一方で、過剰在庫は売れ残った商品を意味し、保管スペースを圧迫する倉庫コストや、商品の劣化・陳腐化による資産価値の低下、最終的な廃棄ロスといった問題を引き起こします。

需要を正確に予測し、これらの両極端なリスクを回避しながら適正な在庫レベルを維持することが、収益性の高い事業運営に不可欠です。

在庫管理の目的②:キャッシュフローの改善

在庫は会計上「資産」として扱われますが、販売されるまでは現金化されないため「眠っているお金」とも言えます。

過剰な在庫を抱えることは、仕入れに投じた資金が長期間回収できない状態を意味し、企業の運転資金を圧迫して資金繰りを悪化させる直接的な原因となります。

適切な在庫管理によって在庫の回転率を高め、商品を素早く現金に変えることができれば、キャッシュフローは大きく改善されます。

特に、売れ残った死に筋商品を早期に発見し、処分することで、新たな人気商品の仕入れ資金を確保するなど、より健全な経営サイクルを生み出すことができます。

在庫管理の目的③:管理コストの削減と生産性向上

在庫を保有するためには、商品を保管する倉庫の賃料や光熱費、万が一に備える保険料、在庫を管理する人件費など、様々なコストが発生します。

在庫量が多ければ多いほど、これらの管理コストは雪だるま式に増加していきます。

在庫管理を徹底し、不要な在庫を削減することで、これらの無駄な費用を直接的に削減可能です。

また、在庫の置き場所が整理され、必要な商品をすぐに見つけられるようになれば、倉庫内での作業効率も向上します。

管理業務が効率化されれば、従業員は検品や出荷作業といった本来の業務に集中でき、組織全体の生産性を高めることにも貢献します。

物流の現場から見た在庫管理のポイントについては、

在庫管理を“物流サイド”から整理したい方は、

2. 一般的な在庫管理における課題

多くの企業は、在庫管理で課題を抱えています。

特にExcelや手作業による管理では、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーが起こりやすく、データの正確性に問題が生じがちです。

また、担当者の経験や勘に依存した属人的な管理体制では、担当者が変わると業務の質が低下するリスクがあります。

さらに、複数の店舗や倉庫を運営している場合、拠点間の情報共有がリアルタイムで行われず、全体の在庫状況を正確に把握できないという問題も発生します。

これらの課題は、結果として欠品による機会損失や、過剰在庫によるコスト増大を招き、経営を圧迫する要因となります。

3. なぜアパレル業界の在庫管理は難しいのか?

アパレル業界の在庫管理が困難とされる背景には、以下のような複数の要因が複雑に絡み合っています。

- 販売チャネルの多様化と異質性

実店舗、ECモール、自社EC、ポップアップショップなどチャネルが多岐にわたり、各チャネルごとに顧客属性や購買動機が異なります。たとえば、オンラインではトレンド性重視、実店舗では試着・体験重視という違いが生じます。また、チャネルをまたいだ在庫連携を行う必要があり、その同期ズレを防ぐ設計が不可欠です。 - 強い季節性と変動するトレンド

春夏・秋冬のような明確なシーズン周期に加えて、ファッションはSNS、インフルエンサー、メディアによる流行発生が早いため、数週間で需要構造が変化することもあります。これが在庫予測の難度を一層高めます。 - 過去データのそのまま活用が難しい

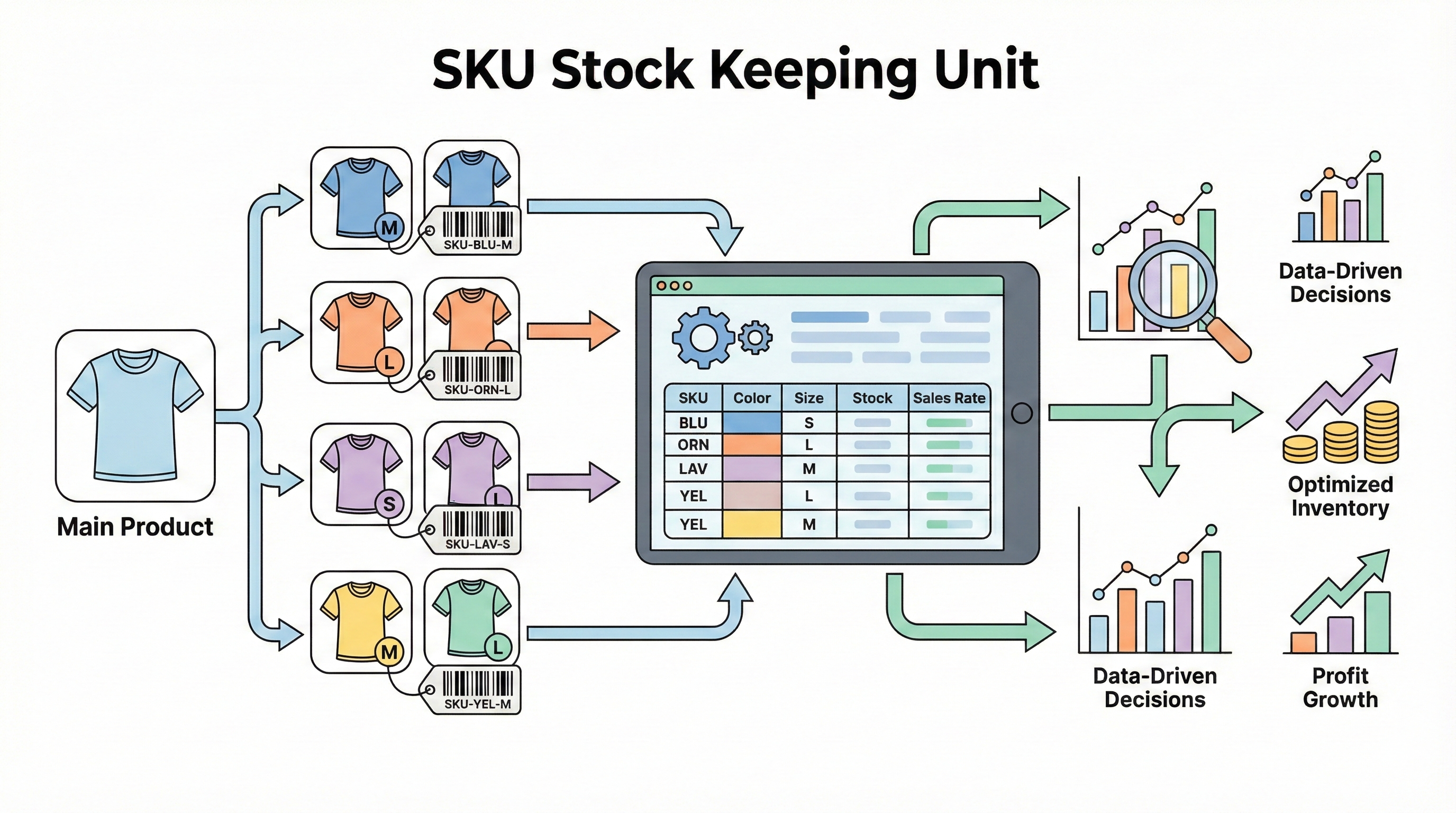

同じカテゴリ(例:シャツ、ワンピース)でも素材、デザイン、カラー構成がシーズンごとに大幅に変化します。従って、前年の売れ筋・不良在庫構成をそのまま次年に当てはめるとミスを生じやすいです。加えて、新規ブランド、新規SKUの導入も多いため、過去データだけでは将来を十分カバーできません。

これらの要因を克服するには、経験と勘に頼るだけでなく、データとモデルを活用した“科学的アプローチ”が必要になります。

4. 「売れ筋検知」と「死に筋発見」の実践

戦略的な在庫配分を行うためには、まず売れ筋と死に筋を正しく識別することが肝要です。

売れ筋商品の特定:ABC分析

ABC分析は、売上貢献度に応じて商品を A・B・C に分類する古典的手法です。

- Aランク:売上全体の大部分(例:80%程度)を担う少数の商品のこと。重点管理対象とする。

- Bランク:中程度の貢献をする商品で、プロモーションや配置改善で伸びしろあり。

- Cランク:売上貢献が低い商品。見せ筋、補完品、ブランド演出品などとして扱う場合がある。

この分類により、限られた管理リソース(予算、人員、棚スペースなど)を最も効率的に使うべき商品群に集中できます。

ABC分析以外にも、さまざまな分析方法が存在し、在庫管理の精度を高めるために活用されています。 詳しくは以下のページで詳しく解説していますので、ご確認ください。

データ活用の土台となる考え方を整理しておくと、より理解が深まります。気になる方は、先にこちらの関連記事もご覧ください。死に筋商品の発見

売れ行きが極めて鈍い、もしくは滞留している商品が「死に筋候補」です。分析手順の一例を以下に示します。

- 販売終了日の設定:商品にはシーズン終了や販売打ち切り日をあらかじめ定める。

- 在庫消化日数の計算:

在庫消化日数 = 現時点での在庫数 ÷ 1日の平均売上 - 死に筋候補の抽出:在庫消化日数が「販売終了日までの残存日数」を上回る商品を、対策対象としてリスト化。

抽出した死に筋には、早期値下げ、プロモーション集中、在庫移動(他店寄せ)などのアクションが必要です。

見せ筋商品との区別

ただし、売れ行きが鈍いからすべてを“死に筋”扱いするのは誤りです。例えば、ショーウィンドウや店頭演出で置かれる“見せ筋商品”は、実際に大量に売れるよりもブランド力演出、購買誘導の役割を持つことがあります。このような商品は売上貢献度以外の視点で評価すべきであり、死に筋判断とは切り分けて管理する必要があります。

5. 機会損失を防ぐ「安全在庫」という考え方

在庫管理の核心的課題は、「欠品リスク」と「過剰在庫リスク」をどう折り合いをつけるかにあります。その調整役となるのが「安全在庫(Safety Stock)」です。

安全在庫とは、予測誤差、需要変動、納期遅延などの不確実性に備えて保持する余裕在庫です。数式で表すと次のようになります:

- ss:安全在庫量

- k:安全係数(許容する欠品率やサービスレベルに応じて設定)

- σ:需要変動の標準偏差

たとえば、サービスレベル95%(欠品率5%)を目指すならば k を 1.65 程度に設定するケースがあります。

ただし、安全在庫を多めに持ちすぎると、保管コスト、棚スペース使用、資金の遊休化という別のリスクを生みます。そのため、分析に基づいて最適量を見極めることが重要です。さらに、季節変動や店舗ごとの差異も加味して「店舗別安全在庫」を設計するのが理想的です。

6. 在庫配分とは

在庫配分(Inventory Allocation)とは、工場 → 倉庫 → 各拠点(配送センター・店舗・EC拠点) のネットワーク全体で、最適な在庫量を戦略的に割り振るプロセスを指します。

単に「商品を店舗に送る」だけではなく、「どの SKU を、いつ、どこに、どれだけ送るか」を設計する高度な意思決定が含まれます。適切な配分を行うことで、店舗間の売上格差を小さくしながら、ブランド全体の利益率を高めることが可能となります。

配分の設計がブランドの販売戦略(地域別スタイル、価格帯、季節性、チャネル展開)と深く結びつくため、在庫配分戦略をブランド戦略の一部と捉える視点が重要です。

7. 在庫配分の流れ

在庫配分業務は、以下の「計画 → 実行 → 調整」のサイクルで進行します。下記に、実務上の注意点も交えて紹介します。

- 計画:配分基準の策定

- 店舗の売上規模(Tier-based):売れ筋店舗に重点配分

- 顧客属性(Demographic-based):店舗周辺地域の顧客性向に合わせ配分

- 商品カテゴリー(Cluster-based):地理的に近く類似特性の店舗をグルーピングして配分

この設計段階で、過去データ・需要予測・店舗特性を調整軸に加えられるようにしておくと、後続運用がスムーズになります。 - 実行:初期配分

シーズン立ち上げ時に、新商品や既存商品の初期配分を行います。ここでは、各店舗のキャパシティ(棚数、什器制限など)や売れ行き可能性を加味した“配分パッケージ”をあらかじめ設計しておくことが重要です。初期配分の精度がその後の回転・偏在を左右します。 - 調整:期中補正(偏在補正)

期間中に売れ行きと在庫の偏りが発生したら、都度見直しをかけ、過不足を是正します。具体的には、売れ行き好調な店舗への在庫追加、滞留している店舗からの回収(店舗間移動)などを実施します。この“動的な再配分”が、欠品と不良在庫を同時に防ぐ鍵となります。

8. 在庫管理の主な方法

在庫管理を実践するための具体的な方法には、事業の規模や扱う商材の特性に応じて様々な選択肢があります。

最も手軽な方法としては、ノートなどの紙媒体やExcelのスプレッドシートを利用した手作業での管理が挙げられます。

一方で、より多くの商品を扱い、複数の拠点で事業を展開する企業では、専門の在庫管理システムを導入し、業務の自動化と効率化を図るのが一般的です。

ここでは、これらの代表的な方法について、それぞれのメリットとデメリットを比較しながら解説します。

手書きやExcelでの管理とその限界

手書きの管理台帳やExcelは、導入コストがかからず、誰でも手軽に始められるという大きなメリットがあります。

商品数が少なく、事業規模が小さい段階では、これらの方法でも十分に機能する場合があります。

しかし、取り扱うSKUや店舗数が増加するにつれて、その限界は明らかになります。

手作業による入力はミスが発生しやすく、データの信頼性が揺らぎます。

また、複数人での同時更新が困難であるため、情報の共有に時間がかかり、リアルタイムでの在庫状況の把握ができません。

このタイムラグが原因で、発注担当者が欠品に気づくのが遅れたり、既に在庫があるにもかかわらず追加発注してしまったりといった問題が発生しやすくなります。

在庫管理システムの活用

在庫管理システムは、商品の入庫から出庫、保管場所、数量といった在庫に関するあらゆる情報をデータベースで一元管理する専門ツールです。

バーコードやハンディターミナルを活用することで、手作業による入力ミスを防ぎ、業務の正確性とスピードを飛躍的に向上させます。

特にクラウド型のシステムであれば、インターネット環境さえあればどこからでも最新の在庫情報にアクセスでき、本部、店舗、倉庫間でのリアルタイムな情報共有を実現します。

さらに、システムに蓄積された販売データや在庫データを分析することで、精度の高い需要予測や適正在庫の算出も可能になり、属人的な判断から脱却したデータドリブンな在庫管理へと移行できます。

9. 在庫管理システムによる「自動配分」の実現

手動管理では SKU やチャネル数の増加に伴い、管理コストやミスが急増します。そこで、近年では AI を中心とした自動配分機能を備えるシステムの導入が進んでいます。

- AI/機械学習による需要予測

AI は過去売上データ、天候データ、イベントデータ、SNS トレンド、曜日・時間帯別売上傾向などを統合して解析し、未来の需要を予測します。これにより、人間の勘では捉えきれない微細な変動を反映した予測ができるようになります。 - 自動発注・補充

予測結果を基に、店舗・倉庫ごとの最適な補充量とタイミングを自動算出し、発注処理までを自動実行する仕組みを構築できます。これにより、担当者の業務負荷が大幅に減り、配分のスピードと正確性が向上します。 - リアルタイムモニタリングとアラート機能

在庫状況・売れ行き変動をリアルタイムでモニタリングし、予測乖離や異常事象が発生した際にはアラートを出す機能があると、迅速な対応が可能になります。

たとえば、DTP が提供する「Creative Vision.NET」は、アパレル特化型の販売・在庫・顧客管理をクラウドで一元管理でき、分析機能も豊富に備えられています。

10. 科学的な在庫配分がもたらす変化

データ主導・AI活用の在庫配分を導入すると、アパレル企業には多くの変化とメリットがもたらされます。

- コスト最適化

サプライチェーン全体で在庫量を最適化でき、保管費、物流費、廃棄コストなどを抑えることができます。さらに、資金効率も改善します。 - 欠品・過剰在庫の抑制

適切な配分により、人気商品の欠品を抑えつつ、売れ残りを最小化。機会損失と廃棄ロスの両面から収益性を高められます。 - 業務効率化と人的リソースの高度化

発注や配分業務を自動化すれば、担当者は負荷の高い定型作業から解放され、戦略立案やマーケティングなどクリエイティブな業務に集中できます。 - ブランド価値/顧客体験の向上

“欲しい商品が、欲しい時と場所にある”という購買体験を実現することで、顧客満足度とブランドロイヤルティを高め、リピーター獲得につながります。

11. 導入ステップとチェックリスト

DTPnet 読者のために、在庫配分の自動化導入を進めていくためのステップと確認ポイントを以下にまとめます。

|

フェーズ |

主な工程 |

チェックポイント |

|

準備フェーズ |

要件定義、既存業務整理、モジュール選定 |

どのチャネルで自動配分するか明確にする/連携先(倉庫、EC、POS)を洗い出す |

|

導入フェーズ |

ソフト導入、カスタマイズ、連携テスト、トライアル運用 |

データ移行精度、インターフェース整合性、テスト運用の結果を評 |

|

初期運用フェーズ |

本格稼働、モニタリング、初期偏差調整 |

アラート・乖離チェック機能の設定、店舗担当者教育、運用マニュアル整備 |

|

保守/改善フェーズ |

運用フォロー、システム改善・チューニング |

予測モデル精度改善、小売トレンド反映、異常検知の見直し |

重要なのは、最初から完璧なモデルを目指すことではなく、徐々に精度を高めながら運用改善していくというアプローチです。「最初は粗く、後で細かく改善する」という姿勢が成功の鍵となります。

12. DTP(Creative Vision.NET)活用事例と導入のポイント

DTP のアパレル向けシステム「Creative Vision.NET」は、販売・在庫・顧客・EC・POS・決済まで幅広な機能を備え、アパレル業務の効率化と分析機能強化を支援しています。

たとえば、300 社以上のアパレル企業に導入されており、各社の業務構造に柔軟に対応できるカスタマイズ性も特徴。

導入段階では、既存の店舗運用プロセスや在庫フローを整理したうえで、段階的に機能を稼働させ、データ精度を改善していく方式が推奨されています。

DTP 導入の流れは以下のように整理されています:準備 → 導入 → 初期運用 → 保守サポート。

この流れに沿って、在庫配分自動化を段階的に拡張していくことが、現場の混乱を避けて成功につながる実践手法と言えます。

まとめ

在庫配分はアパレルブランドにとって、利益の源泉にもリスクの温床にもなり得る重要テーマです。勘や経験だけに頼る方法から、データと AI を駆使した科学的な手法への転換が、今後の競争優位を築くうえで不可欠となります。

DTP のようなアパレル特化型クラウドシステムを活用することで、複雑な分析・自動配分を比較的低リスクで導入できます。導入ステップを丁寧に踏みながら少しずつ運用改善を重ねていくことで、着実に在庫配分力を強化し、持続可能な成長を実現することが可能です。

この記事の監修・運営

株式会社ディー・ティー・ピー

システム営業部 編集チーム

アパレル・小売企業向け販売管理・在庫管理システムの導入支援を行う専門チーム。

現場でお客様から寄せられる「リアルな悩み」や「導入の失敗例」をもとに、社内の技術ノウハウを結集して記事を制作。

システム選定に不慣れな担当者様にも分かりやすい、失敗しないための情報発信を心がけています。