システム導入はなぜ失敗する?よくある原因と成功への対策を解説

はじめに:システム導入が失敗する本当の理由とは

システム導入は、業務効率化や生産性向上を目指す上で重要な経営判断ですが、残念ながらすべてのプロジェクトが成功するわけではありません。

失敗の背後には、目的の曖昧さや現場との連携不足といった共通の原因が存在します。

成功のためには、導入プロジェクトの責任の所在を明確にし、計画段階から具体的な対策を講じることが不可欠です。

本記事では、システム導入が失敗する原因を分析し、成功に導くための具体的な対策と進め方を解説します。

成功をさせる要件定義についてはこちらをチェック!

システム導入が失敗に終わる5つの典型的な原因

システム導入プロジェクトが失敗に終わる背景には、いくつかの典型的な原因が存在します。

目的が曖昧なままプロジェクトがスタートしたり、現場の業務実態が考慮されていなかったりするケースは少なくありません。

また、開発会社とのコミュニケーション不足や既存システムとの連携見落とし、コストだけで安易に決定してしまうことなども、失敗を招く主要な原因です。

これらの落とし穴を事前に理解しておくことが、成功への第一歩となります。

原因1:導入する目的が曖昧なまま進めてしまう

システム導入が失敗する根本的な原因として、導入目的の曖昧さが挙げられます。

「DXを推進したい」「業務を効率化したい」といった漠然とした目標だけでは、具体的な要件を定義できません。

その結果、導入すること自体が目的化してしまい、経営課題の解決に結びつかないシステムが出来上がってしまいます。

目的が明確でなければ、関係者間での意思統一も図れず、プロジェクトの方向性がぶれてしまうのです。

つまり何のためにシステムを導入するのか、それによってどのような状態を実現したいのかを具体的に言語化し、社内で共有することがプロジェクトの土台となります。

原因2:現場の業務実態を無視したシステムを選んでしまう

経営層や情報システム部門だけでシステム選定を進め、実際にシステムを利用する現場の意見を聞かないことも失敗の大きな原因です。

現場の業務フローや慣習に合わないシステムは、操作が複雑でかえって手間が増えたり、必要な機能が不足していたりするため、次第に使われなくなってしまいます。

高機能なシステムであっても、現場のニーズと乖離していては意味がありません。

この原因を防ぐには、企画段階から現場の担当者を巻き込み、現状の業務課題やシステムへの要望を丁寧にヒアリングして、要件に反映させるプロセスが必要不可欠です。

原因3:開発会社とのコミュニケーションが不足している

システム開発を外部のベンダーに依頼する場合、コミュニケーション不足が失敗の直接的な原因となり得ます。

自社の業務内容や導入目的、システムに求める要件がベンダーに正確に伝わっていなければ、意図したものとは違うシステムが納品されるリスクが高まります。

専門用語の解釈の違いや、仕様に関する認識の齟齬が後から発覚すると、手戻りが発生し、追加のコストや時間が必要になるでしょう。

ベンダーを単なる外注先と捉えるのではなく、プロジェクトを共に成功させるパートナーとして位置づけ、そして定期的な進捗確認や密な情報共有を行う体制を構築することが重要です。

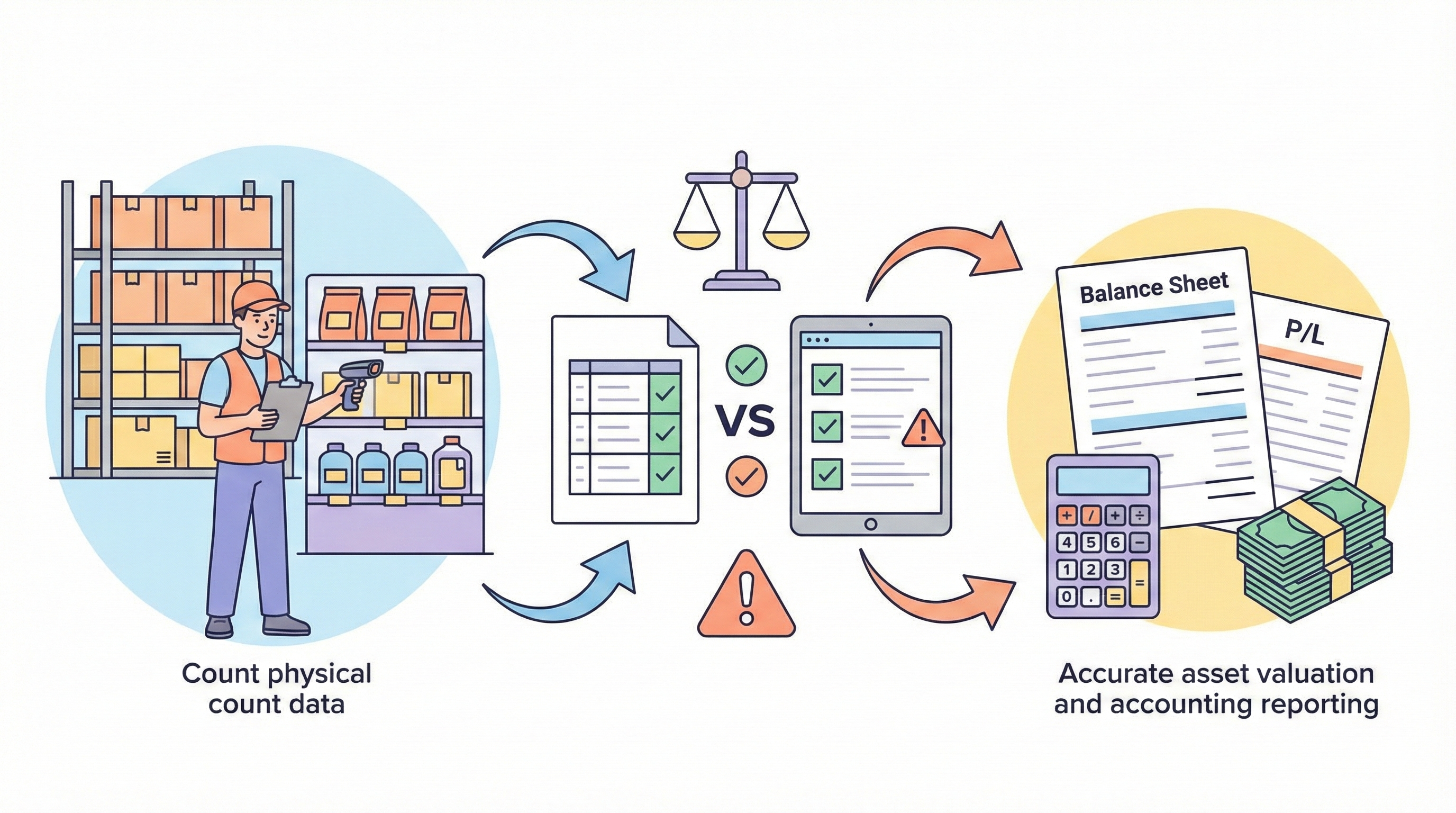

原因4:既存システムとのデータ連携を考慮していない

新しいシステムを導入する際に、すでに社内で稼働している他のシステムとの連携を軽視することも、失敗の原因の一つです。

例えば、販売管理システムと会計システムが連携していなければ、売上データを手作業で二重に入力する必要が生じ、業務効率化どころか、かえって負担が増加してしまいます。

検討する際は、導入を検討するシステムが、既存のどのシステムとデータをやり取りする必要があるのかを事前に洗い出し、スムーズな連携が可能かどうかを確認しなければなりません。

それによってAPI連携の可否やデータ形式の互換性など、技術的な側面も含めて検討することが求められます。

原因5:コストの安さだけで導入を決めてしまう

システム導入の選定基準として、初期費用や月額利用料といったコストの安さだけを優先してしまうことも、よくある失敗の原因です。

低コストのシステムは、一見魅力的に見えますが、自社の業務に必要な機能が不足していたり、カスタマイズの自由度が低かったりする場合があります。

結果的に、機能を追加するためのオプション費用や、業務をシステムに合わせるための運用コストがかさみ、トータルで見ると高額になってしまうケースも少なくありません。

費用対効果を正しく判断するためには、価格だけでなく、機能の充足度や拡張性、サポート体制などを総合的に評価する必要があります。

システム導入を成功に導くための具体的な対策

システム導入を成功させるためには、失敗の原因を回避するための具体的な対策を講じることが求められます。

まず、導入の目的となる経営課題を明確に設定し、プロジェクトの方向性を定めることが重要です。

その上で、現場の意見を反映させながら要件を固め、自社の業務を深く理解してくれるパートナーを選定しなければなりません。

導入後の運用や社内定着までを見据えた計画を立て、投資対効果を試算することも、プロジェクトの成否を分ける責任ある行動です。

対策1:まずは解決したい経営課題を明確にする

システム導入を成功させるための第一歩は、「何のために導入するのか」という目的を具体的に定義することです。

これはプロジェクト全体の責任者が中心となって進めるべき最重要事項といえます。

例えば「売上を10%向上させる」「残業時間を月平均20時間削減する」のように、定量的で具体的な目標を設定することで、システムに求められる機能や仕様が明確になります。

課題が明確であれば、プロジェクト関係者全員が同じゴールを目指して進むことができ、意思決定の際にも判断基準がぶれません。

この目的設定こそが、後のベンダー選定や機能要件の定義における全ての土台となります。

対策2:現場の担当者と協力して要件を固める

システムを実際に利用するのは現場の従業員であるため、その意見を無視して導入は成功しません。

そのため、プロジェクトの責任者は、企画段階から各部署の担当者や責任者を巻き込み、現状の業務フロー、課題、そして新しいシステムへの要望を詳細にヒアリングする体制を整える必要があります。

現場からのフィードバックを基にシステムに実装すべき機能の優先順位をつけ、要件定義に落とし込んでいきます。

現場を巻き込むことで、導入するシステムへの当事者意識が芽生え、導入後のスムーズな利用促進にもつながるでしょう。

トップダウンの決定だけでなく、ボトムアップの意見を吸い上げる仕組みが重要です。

対策3:自社の業務を深く理解してくれるベンダーを選ぶ

システム開発や導入を依頼するベンダーの選定は、プロジェクトの成否を左右する重要な要素です。

そのため、プロジェクト責任者は、技術力や実績だけでなく、自社の業界や業務内容に対して深い理解を示してくれるかどうかを重視してパートナーを選ばなければなりません。

こちらの要望を正確に汲み取り、専門的な知見から課題解決に向けた提案をしてくれるベンダーであれば、より良いシステム構築が期待できます。

つまり複数のベンダーから提案を受け、コミュニケーションを通じて信頼関係を築ける相手かどうかを見極めることが、責任ある選定プロセスといえるでしょう。

対策4:導入後の運用や社内への定着まで計画する

システム導入は、単に新しいツールを導入するだけではなく、全社的に活用されて初めてその真価を発揮します。そのため、プロジェクトの責任者は、導入後の運用ルール策定から従業員への教育計画まで、具体的な対策をあらかじめ立てておく必要があります。例えば、誰がどのようにデータを入力するのか、承認フローはどのように進むのか、トラブル発生時の問い合わせ先はどこか、といった具体的な運用フローを事前に設計することが重要です。この段階で曖昧な部分があると、導入後に混乱を招き、システムの定着を妨げる要因となります。

また、従業員が安心してシステムを利用できるよう、操作方法に関する研修会を定期的に実施したり、分かりやすいマニュアルを整備したりすることも不可欠です。これにより、従業員のシステムに対する不安を解消し、スムーズな移行を支援できます。

DTPでは、操作説明会を行うなど安心して使っていただけるよう努めて参ります。

その他にも心配事などあれば臨機応変に対応させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

対策5:投資に見合う効果が得られるか事前に試算する

システム導入には相応のコストがかかるため、その投資がどれほどの効果を生むのかを事前に試算することが、経営判断として不可欠です。

プロジェクトの責任者は、システムの導入・運用にかかる総コスト(TCO)と、それによって得られる業務効率化による人件費削減や、売上向上といったリターン(ROI)を定量的に算出します。

この投資対効果の試算は、社内での承認を得るための客観的な根拠となるだけでなく、導入するシステムの価値を測る上での重要な指標です。

複数のシステムやベンダーを比較検討する際にも、この費用対効果の観点から評価することが、責任ある判断につながります。

失敗しないシステム導入の進め方4ステップ

システム導入を失敗させないためには、体系立てられた手順に沿ってプロジェクトを推進することが重要です。

目的の明確化から始まり、具体的な要件整理、最適なベンダー選定、そして導入後の運用定着という一連のプロセスには、それぞれに重要な役割があります。

各ステップにおいて、プロジェクト責任者が主体となり、関係者を巻き込みながら着実に進めていくことが、成功への確実な道筋となるでしょう。

ここでは、その具体的な4つのステップを解説します。

Step1. 導入目的と解決すべき課題の明確化

システム導入プロジェクトの最初のステップは、目的と課題を明確にすることです。

プロジェクト責任者は、まず「なぜシステムが必要なのか」「導入によって何を達成したいのか」という根本的な問いに答えなければなりません。

例えば、「手作業によるデータ入力ミスをゼロにする」「顧客情報を一元管理し、営業活動の精度を高める」といったように、具体的かつ測定可能な目標を設定します。

この段階で経営層や関連部署と十分に議論を重ね、全社的なコンセンサスを形成することが、プロジェクトの基盤を強固にし、後の工程での判断のブレを防ぐことにつながります。

Step2. システムに求める機能や要件の整理

導入目的が明確になったら、次のステップとして、その目的を達成するためにシステムにどのような機能が必要かを具体的に整理します。

プロジェクト責任者は、現場担当者へのヒアリングを通じて、現状の業務フローや課題を詳細に洗い出します。その上で、新しいシステムに求める機能を「必須機能(Must)」と「あったら嬉しい機能(Want)」に分類し、優先順位をつけてリスト化していきます。

この要件定義が詳細かつ正確であるほど、後のベンダー選定や開発フェーズでの手戻りが少なくなります。整理した要件は文書化し、関係者間で共有して認識を統一しておくことが重要です。

また、要件整理の手法の一つとして「Fit&Gap分析(フィットアンドギャップ分析)」があります。これは、自社の業務プロセスと、導入を検討しているシステムの標準機能との間にどのような「適合(Fit)」と「乖離(Gap)」があるかを詳細に分析する手法です。例えば、既存業務の「承認プロセス」がシステムの標準機能でカバーできるか、あるいは「特定の帳票出力」にカスタマイズが必要かなどを具体的に洗い出します。これにより、システムの導入によって業務プロセスをどの程度変更する必要があるのか、またはシステム側にどの程度のカスタマイズが必要なのかを事前に把握できます。この分析を通じて、システム導入に伴う課題やリスクを早期に特定し、対策を講じることが可能になります。

Fit&Gap分析についてさらに詳しく知りたい場合は、以下のページで詳しく解説していますので、ご確認ください。

フィットアンドギャップ分析についてはこちらをチェック!

-

フィットアンドギャップ分析についてはこちらから!

フィット&ギャップ分析(フィットアンドギャップ)とは?ERP導入で失敗しないための目的とやり方

-

フィットアンドギャップ分析テンプレートの解説はこちらから!

フィットアンドギャップ分析(F&G分析)テンプレートの使い方|テンプレートでわかる要件整理の実践ステップ

Step3. 複数のベンダーを比較検討して選定する

整理した要件定義書を基に、複数のベンダーに提案を依頼し、比較検討します。

プロジェクト責任者は、提案内容が自社の要件をどれだけ満たしているか、実現方法や開発スケジュールは妥当か、そして見積もり費用は適正かといった複数の観点から評価します。

加えて、ベンダーの持つ業界知識や類似案件の実績、導入後のサポート体制も重要な選定基準です。

単に機能と価格だけで判断するのではなく、長期的なパートナーとして信頼できるか、円滑なコミュニケーションが取れるかどうかも見極め、総合的に最適な一社を選定する責任があります。

Step4. 運用ルールの策定と社内教育を実施する

システムが完成・導入された後、スムーズに業務へ定着させるための最終ステップです。

プロジェクト責任者は、システムの運用ルールを具体的に策定し、マニュアルとして整備します。

例えば、データの入力方法、更新のタイミング、アクセス権限の管理といった事柄を明確に定めておかなければなりません。

そして、利用者となる従業員向けに説明会や研修を実施し、システムの目的や操作方法を丁寧に周知します。

導入初期は問い合わせが増えることを見越して、ヘルプデスクのようなサポート体制を構築することも有効です。

丁寧な準備と教育が、システムの利用率を高める鍵となります。

まとめ

システム導入の失敗は、目的の曖昧さ、現場の無視、コミュニケーション不足など、計画段階の不備に起因する原因がほとんどです。

そのため、成功のためには、まず解決すべき経営課題を明確にし、それを達成するための具体的な要件を現場と協力して定義することが不可欠です。

プロジェクト責任者は、費用対効果を冷静に分析し、自社の業務を深く理解してくれる最適なベンダーを選定する責任が伴います。

そして導入がゴールではなく、その後の運用と定着までを見据えた計画を立て、全社的な協力体制を築くことが、システム投資を真の成果へと結びつけます。

また本記事では、システム導入が失敗する典型的な原因と、その対策・

一方で、今回あえて深く触れていない視点として、「

近年では、

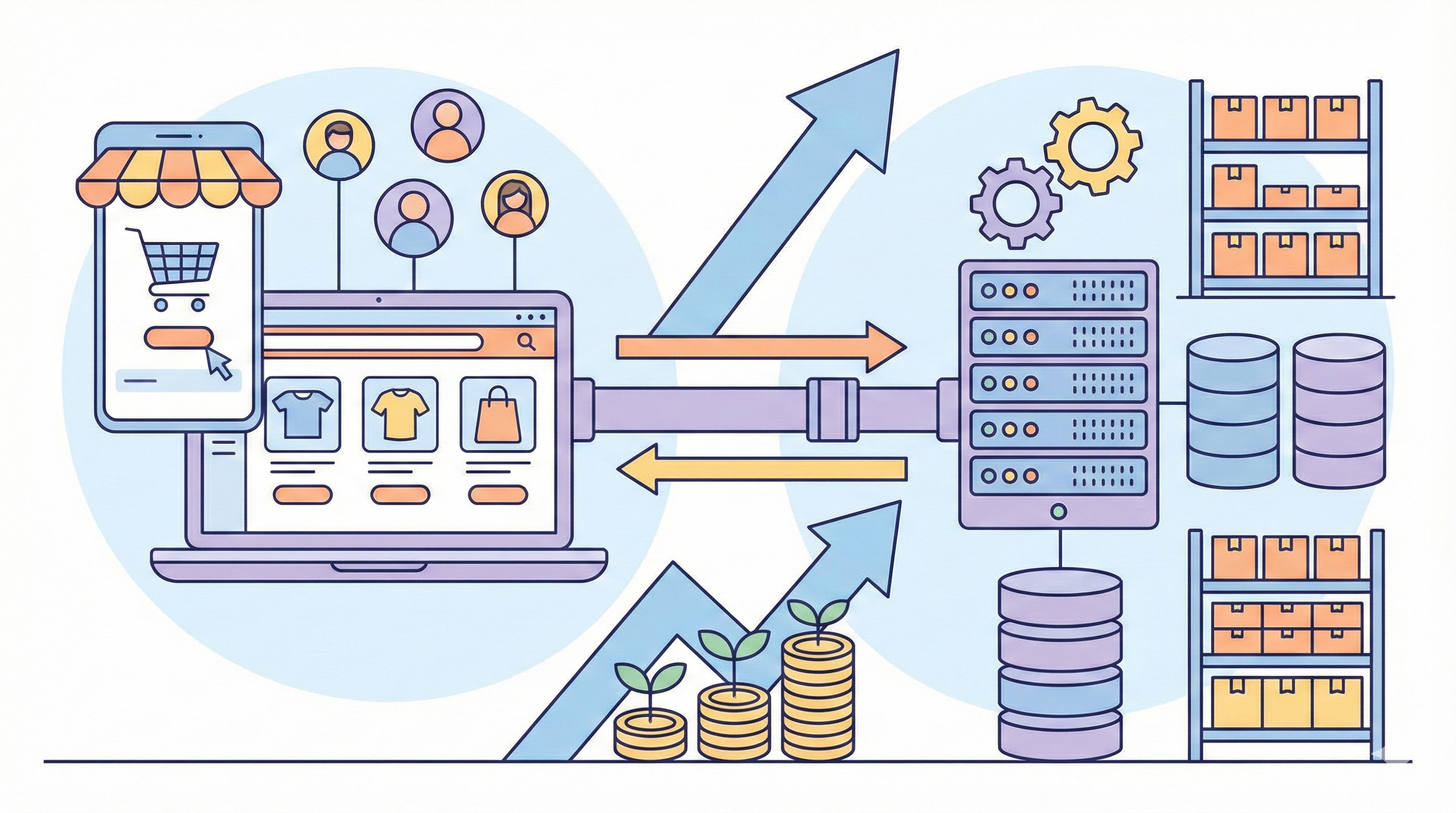

・システム同士のデータ連携

・部門横断での情報活用

・導入後の分析・意思決定への活用

といった観点から、業務システムを“データ基盤の一部”

中小企業・大企業それぞれの立場で、

☞データ基盤構築とは?

この記事の監修・運営

株式会社ディー・ティー・ピー

システム営業部 編集チーム

アパレル・小売企業向け販売管理・在庫管理システムの導入支援を行う専門チーム。

現場でお客様から寄せられる「リアルな悩み」や「導入の失敗例」をもとに、社内の技術ノウハウを結集して記事を制作。

システム選定に不慣れな担当者様にも分かりやすい、失敗しないための情報発信を心がけています。