システム導入を成功に導くMoSCoW分析とは?|在庫管理システム選定の優先順位づけと実践ステップ

システム導入を成功に導くMoSCoW分析とは?|在庫管理システム選定の優先順位づけと実践ステップ

1. はじめに:システム導入プロジェクトが失敗する「本当の理由」

「新しいシステムを導入したものの、予算が大幅に超過してしまった…」 「開発が遅れに遅れ、結局納期に間に合わなかった…」

システム導入のプロジェクトに携わったことがある方なら、一度はこのような課題に直面したことがあるかもしれません。多くのプロジェクトが直面するこれらの問題の根本原因は、実は非常にシンプルです。それは、実装すべき機能や要件に対する「優先順位付け」が不明確なことにあります。

「あれも欲しい」「これも必要だ」と関係者の要望をすべて盛り込もうとした結果、プロジェクトは肥大化し、最も重要な機能の開発が後回しになってしまうのです。

この記事では、こうした混乱を避け、プロジェクトを成功に導くためのシンプルかつ強力なフレームワーク「MoSCoW(モスクワ)分析」を、システム導入コンサルタントの視点から初心者にも分かりやすく解説します。

学習のポイント: このセクションを読み終えると、なぜシステム導入において優先順位付けが不可欠なのかが理解できます。

まずは、なぜ多くのプロジェクトで優先順位付けが課題となるのか、その背景から見ていきましょう。

2. なぜシステム導入に優先順位付けが必要なのか?

ではなぜ、この「優先順位付け」がプロジェクトの成否を分けるのでしょうか。それは、プロジェクトの成功が、限られたリソース(時間、予算、人材)を「何に集中させるか」という意思決定そのものだからです。優先順位付けは、そのための羅針盤となる重要なプロセスです。これを怠ると、プロジェクトは様々なリスクに晒されます。

2.1. 避けたい3つのリスク:スコープクリープ、予算超過、手戻り

優先順位付けが曖昧なままプロジェクトを進めると、具体的に次のようなリスクが発生します。

スコープクリープ: プロジェクトの途中で要件が次々と追加され、当初の計画にはなかった機能開発に追われることで、プロジェクトの範囲(スコープ)が際限なく膨れ上がってしまうリスクです。「ついでにこれも」という小さな追加が、やがてプロジェクト全体を揺るがす大きな問題に発展します。

予算と納期の超過: 重要でない機能や、一部のユーザーしか使わない機能の開発に貴重なリソースを費やしてしまい、結果的に全体のコストやスケジュールを圧迫するリスクです。最悪の場合、本当に必要な機能が未完成のまま、予算や納期が尽きてしまうこともあります。

関係者間の認識齟齬: 「何を最優先すべきか」という共通認識がないため、開発チーム、業務部門、経営層の間で「当然、この機能から作るべきだと思っていた」といった認識のズレが生じます。これが開発の方向性をぶれさせ、大規模な手戻り(作り直し)を発生させる原因となります。

2.2. データで見るプロジェクトの実態

これらのリスクは、単なる可能性の話ではありません。プロジェクトの遅延が頻繁に発生している実態を示す客観的なデータがあります。

プロジェクトが直面した問題点として、「要求仕様の決定漏れ」(44.1%) や 「開発規模の増大」(34.0%) が非常に高い割合を占めています。

【プロジェクトで発生した問題の内訳(要件定義の問題)】

- 要求仕様の決定漏れ: 44.1%

- 開発規模の増大: 34.0%

- RFP内容不適当: 7.7%

- システム化目的不適当: 1.0%

(出典:日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)「企業IT動向調査 2016」を基にIPA「ユーザのための要件定義ガイド」が作成)

これは、まさに「何を、どこまで作るか」という優先順位付けとスコープ管理がうまくいっていないことの証左と言えるでしょう。

では、これらのリスクを回避し、プロジェクトを成功に導くための具体的な手法として、MoSCoW分析とはどのようなものか詳しく解説します。

3. MoSCoW分析とは?4つの分類で要件をシンプルに整理

3.1. MoSCoW分析の概要

MoSCoW(モスクワ)分析とは、プロジェクトで実現したい要件や機能を、以下の4つのカテゴリに分類することで優先順位を明確にするためのフレームワークです。

- Must (必須)

- Should (望ましい)

- Could (可能なら)

- Won't (今回は見送る)

それぞれの頭文字を取って「MoSCoW」と呼ばれます("o"は語呂を良くするために加えられています)。

この手法の最大の特長は、シンプルで直感的に理解しやすい点にあります。専門的な知識がなくても、関係者全員で「これは絶対に必要か?」「それとも、あると便利なだけか?」といった対話を通じて、合意形成を進めることができます。特に、仕様変更に柔軟に対応するアジャイル開発や、リソースが限られたプロジェクトでスコープを絞り込む際に非常に有効です。

3.2. 4つの分類の詳細解説

MoSCoW分析の4つのカテゴリについて、それぞれの意味と判断基準を以下の表にまとめました。

|

カテゴリ |

名称 |

意味合いと判断基準 |

|

Must |

必須 (絶対必要) |

これがなければシステムが機能しない、または法的に必須の要件。リリースに不可欠なもの。 |

|

Should |

望ましい (できれば必要) |

必須ではないが、導入することで大きな価値を生む重要な要件。代替手段も考えられるが、基本的には実装を目指すもの。 |

|

Could |

可能なら (あると良い) |

時間や予算に余裕があれば実装したい要件。影響が比較的小さく、リリース後に対応することも可能な、いわゆる「Nice-to-have」なもの。 |

|

Won't |

今回は見送る (不要) |

今回のプロジェクトのスコープからは明確に除外する要件。将来的に検討する可能性はあるが、今は着手しないと合意形成するためのもの。 |

理論を理解したところで、次にこのMoSCoW分析を実際のプロジェクトでどのように活用するのか、具体的なステップを見ていきましょう。

4. MoSCoW分析の実践4ステップ

MoSCoW分析は、以下の4つのステップで進めることで、誰でも簡単に実践することができます。

- 【Step 1】すべての要件を洗い出す まずは先入観を持たず、関係者(業務部門、開発チーム、経営層など)から出てきた機能や要望をすべてリストアップします。ブレインストーミングなどを活用し、「こんな機能は無理だろう」と考えずに、思いつく限りのアイデアを付箋やホワイトボードに書き出していきましょう。この段階ではまだ分類しません。

- 【Step 2】MoSCoW基準で分類する 洗い出した各要件を、前述の「Must」「Should」「Could」「Won't」の4つの基準に沿って分類していきます。このとき、「なぜその分類になるのか」という理由を明確に言語化することが重要です。例えば、「この機能は法規制で必須だからMust」「この機能がなくても手動で代替できるからShould」といった具体的な根拠を添えることで、後の合意形成がスムーズになります。

- 【Step 3】関係者と合意形成を行う 分類結果をすべてのステークホルダーと共有し、優先順位について議論し、合意を形成します。起案者や特定部門の意見だけで決定するのではなく、開発者、利用者、管理者など、多角的な視点から評価することが成功の鍵です。このプロセスを通じて、チーム全体で「何のために、何を優先して作るのか」という共通認識を醸成します。

- 【Step 4】定期的に見直し・調整する プロジェクトを取り巻く状況は常に変化します。市場の動向、競合の動き、技術的な制約など、新たな情報が出てくるたびに、一度決めた優先順位が最適であり続けるとは限りません。プロジェクトの節目ごと(例:スプリントの終わりなど)に分類を見直し、必要に応じて柔軟に調整していくことが重要です。

それでは、アパレル・小売業の在庫管理システム導入を例に、MoSCoW分析をどのように適用できるか、より具体的に見てみましょう。

5. 【具体例】在庫管理システム導入におけるMoSCoW分析の活用法

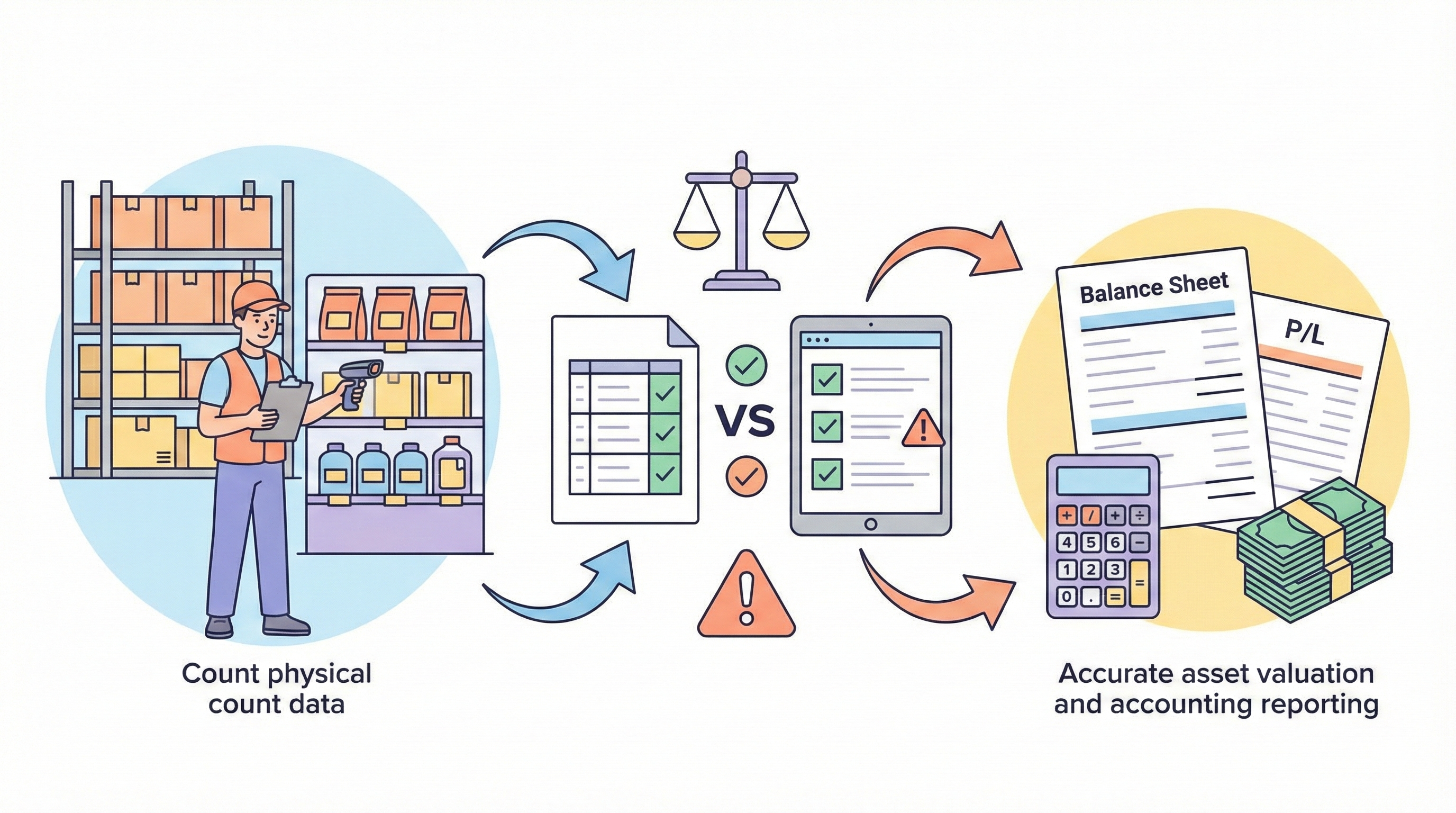

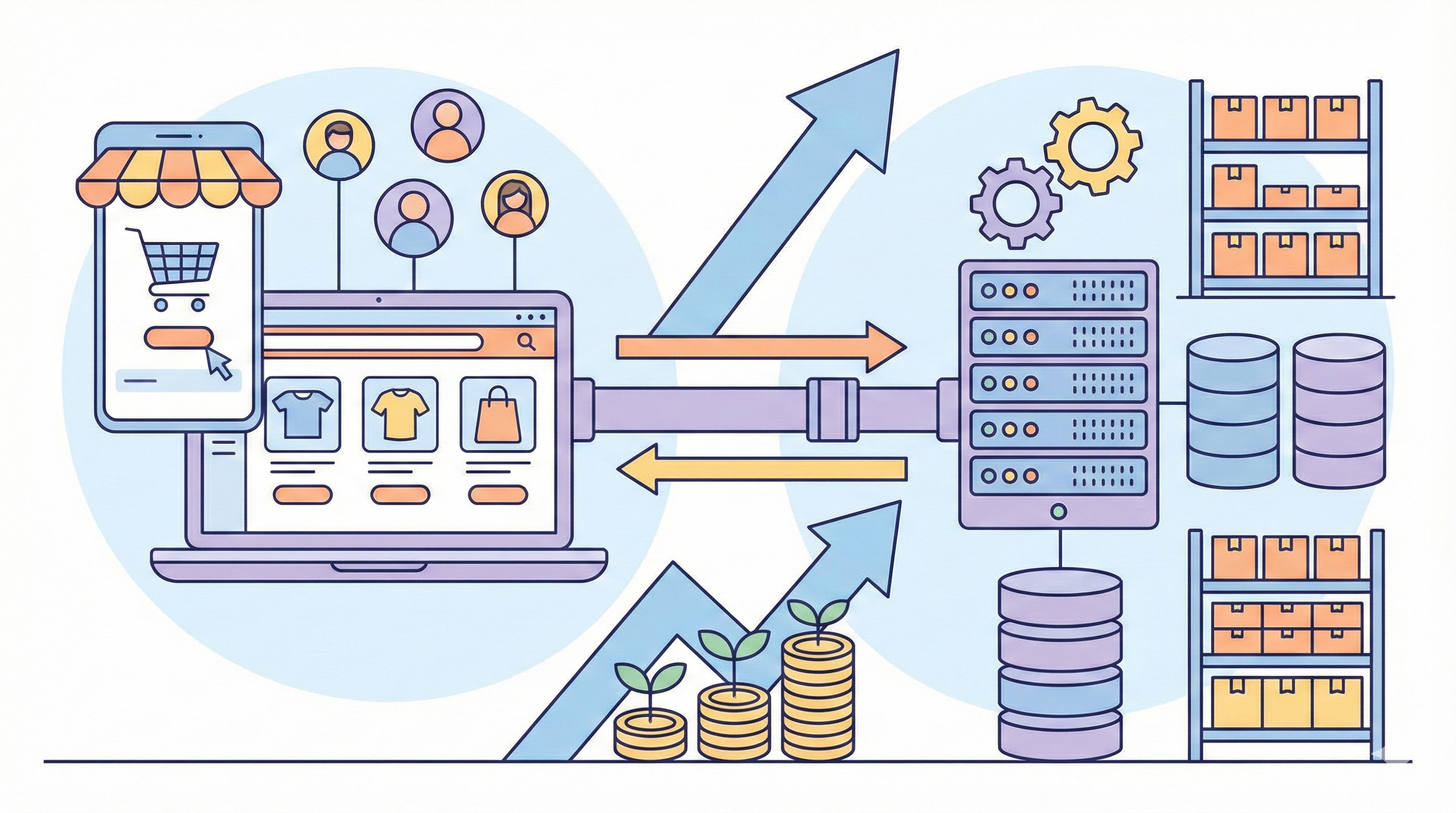

ここでは、複数店舗とECサイトを運営するアパレル・小売業者が、在庫管理の精度向上と業務効率化を目指して新しい在庫管理システムを導入するシナリオを考えてみましょう。

シナリオ例:アパレル・小売業の在庫管理システム選定

複数店舗とECサイトを運営しており、在庫管理の精度向上と業務効率化を目指している。

- Must (必須要件):

- 店舗とECサイトの在庫情報の一元管理(機会損失の防止と顧客満足度向上のため、これがなければビジネスが成り立たない)

- 商品の入出荷管理機能(在庫数を正確に把握するための最低限の機能)

- 基本的な在庫分析レポート機能(在庫回転率など、経営判断に必要な最低限のデータを可視化するため)

- Should (望ましい要件):

- ハンディターミナルによるバーコード検品機能(入荷・棚卸業務の劇的な効率化と人為的ミスの削減に繋がるが、最悪手作業でも代替は可能)

- 既存のPOSレジシステムとの連携(売上データと在庫データの二重入力の手間を省き、業務効率を大幅に向上させるため)

- 複数倉庫間の在庫移動管理機能(店舗間の在庫融通を効率化し、販売機会を最大化するために重要)

- Could (可能なら欲しい要件):

- AIによる需要予測と自動発注機能(キャッシュフロー改善に繋がる可能性があるが、まずは正確な在庫把握が先決)

- RFIDタグによる一括読み取り機能(棚卸し時間を劇的に短縮できるが、導入コストが高く、まずはバーコード運用で十分)

- セール・特売に対応した価格管理機能(手動でも対応可能だが、システム化できれば運用の手間が減る)

- Won't (今回は見送る要件):

- 海外拠点向けの多言語・多通貨対応(現在は国内事業に集中しており、将来の拡張フェーズで検討すべき)

- WMS(倉庫管理システム)との完全統合(大規模な倉庫業務の効率化は次のステップとし、まずは在庫精度向上に集中)

この分類により、プロジェクトチームはまず「店舗とECの在庫を一元管理する」という最も重要な課題の解決に集中できます。そして、予算やスケジュールに余裕があれば、次に「ハンディターミナルを導入して検品作業を効率化する」といったShould要件の実現を目指す、という明確な開発ロードマップを描くことができます。

このような優先順位付けは、プロジェクトのロードマップを明確にするだけでなく、システム選定の基準にもなります。現代の在庫管理・販売管理システムは、まさにこの考え方に基づいて設計されていることが多く、企業の成長段階に応じた導入が可能です。例えば、多くのシステムでは「Must」要件である在庫一元管理や入出荷管理を中核機能とし、「Should」要件であるハンディ連携などを標準機能やオプションとして提供しています。CreativeVision.net(CV.NET) のようなシステムもその一例で、企業はまず必須の課題を解決し、事業の成長に合わせて段階的に機能を拡張していくアプローチを取ることができます。

MoSCoW分析は非常に有効な手法ですが、万能ではありません。他の優先順位付け手法も理解し、目的に応じて使い分けることで、より精度の高い意思決定が可能になります。

6. MoSCoW分析以外の代表的な優先順位付けフレームワーク

プロジェクトの目的や特性に応じて、他のフレームワークと組み合わせることも有効です。ここでは代表的な2つの手法を紹介します。

|

フレームワーク |

特徴 |

主な適用場面 |

|

MoSCoW分析 |

Must/Should/Could/Won'tの4分類で、スコープ管理に強い。 |

短期プロジェクトや、納期・予算が厳しい状況での機能の絞り込み。 |

|

狩野モデル |

顧客満足度を軸に「当たり前品質」「魅力的品質」などに分類。ユーザー満足度向上に貢献。 |

顧客向け製品やサービスの機能改善。どの機能が顧客を喜ばせるかを見極めたい時。 |

|

RICEフレームワーク |

Reach/Impact/Confidence/Effortの4指標をスコア化。データに基づいた客観的な判断が可能。 |

複数の施策やアイデアの中から、最も効果的なものを客観的に選びたい時。 |

これらのフレームワークにはそれぞれ長所があり、MoSCoW分析で大枠のスコープを決め、RICEで具体的な施策の優先度をスコアリングする、といった使い分けも効果的です。

これまで様々な優先順位付けの手法を見てきましたが、最後にこの記事の重要なポイントをまとめます。

7. まとめ

この記事では、プロジェクトを成功に導くためのMoSCoW分析について解説しました。最も重要なポイントは以下の3点です。

- システム導入の成功は、要件の「優先順位付け」にかかっていること。優先順位付けの欠如は、スコープクリープや予算超過の直接的な原因となります。

- MoSCoW分析は、「Must, Should, Could, Won't」の4分類で要件を整理し、チームの合意形成を促すシンプルで強力な手法であること。

- まずは「Must」要件に集中してMVP(Minimum Viable Product)を定義し、その最小限の価値を確実に届けることが最優先であること。その上で、ビジネスの成長に合わせて段階的にシステムを拡張していく考え方が重要。

優先順位付けは、闇雲に進みがちなプロジェクトを正しい方向へ導くための「羅針盤」です。もしあなたのチームが「何から手をつけるべきか」で迷っているなら、難しく考えすぎる必要はありません。

まずはチームメンバーを集め、「私たちにとって、絶対に譲れない『Must』な要件は何か?」を話し合うことから始めてみてください。その一歩が、プロジェクトを成功へと導く確かな道筋となるはずです。

次に検討すべきステップ:F&G分析(フィット&ギャップ分析)

MoSCoW分析で要件の優先順位を整理した後は、

次のステップとして F&G分析(フィット&ギャップ分析) に取り組むことで、より精度の高いシステム選定が可能になります。

F&G分析では、候補システムごとに「自社業務とどの程度フィットしているか」「どの部分にギャップがあるか」を明確化し、

カスタマイズや運用ルール変更の必要性を具体的に把握します。

これにより、「優先順位(MoSCoW)」と「適合度(F&G)」の両面から判断できるようになり、

導入後に後悔しないシステム選定を実現できます。

F&G分析の進め方や比較表の作り方については、以下の記事で詳しく解説しています。

成功をさせる要件定義についてはこちらをチェック!

-

フィットアンドギャップ分析についてはこちらから!

フィット&ギャップ分析(フィットアンドギャップ)とは?ERP導入で失敗しないための目的とやり方

-

フィットアンドギャップ分析テンプレートの解説はこちらから!

フィットアンドギャップ分析(F&G分析)テンプレートの使い方|テンプレートでわかる要件整理の実践ステップ

この記事の監修・運営

株式会社ディー・ティー・ピー

システム営業部 編集チーム

アパレル・小売企業向け販売管理・在庫管理システムの導入支援を行う専門チーム。

現場でお客様から寄せられる「リアルな悩み」や「導入の失敗例」をもとに、社内の技術ノウハウを結集して記事を制作。

システム選定に不慣れな担当者様にも分かりやすい、失敗しないための情報発信を心がけています。